清华大学美术学院副院长苏丹教授

人们常说建筑是凝固的音乐,但我们却常常听到一些不和谐的曲调,丑陋建筑就像这些曲调里一个个刺耳的音符,会给我们带来强烈的感官冲击。和其他艺术门类相比,建筑由于其独特性,往往会给社会和大众带来更多的影响:一座建筑一般会耗费大量的建造资金,一旦建成后就可能屹立几十年甚至上百年,如果丑陋建筑的产生不能得到遏制,不仅会对公众造成“视觉污染”,更是对社会资源的巨大浪费。

本着“弘扬建筑文化,促进行业发展,杜绝丑陋建筑产生”宗旨而发起的中国十大丑陋建筑评选活动,迄今为止已经成功举办五届,赢得了广泛的社会关注,一定程度上促进了社会大众对建筑的舆论监督。今天我们就请清华大学美术学院副院长苏丹教授来谈一谈,他眼中的丑陋建筑现象及其根源。

探究审丑意义 全方位评判丑陋建筑

作为丑陋建筑评选活动第二届的评委,苏丹教授总结了这个活动的几方面意义:一是从建筑学的文化发展上来看,这样的评选能够让其更加完整,不仅仅有正面的展示,负面的东西也同样呈现出来。二是能够推进全民性的建筑文化的普及,这点具有非常重要的意义。因为以前关于丑陋建筑的讨论,只是在建筑界的一个小圈子里进行的,是圈子里的互相监督,但圈子里互相监督又容易存在若干问题。而现在通过评选活动把这种讨论变成了大众模式,每个人都很关注这个问题,“这是在培养土壤,甘霖要撒到土壤里,土壤肥沃以后,慢慢地以后每个人做事就都会自觉了”,苏丹说。三是警示了行政乱作为、乱干涉的问题。如果项目被评为丑陋建筑,地方政府会感觉到压力觉得面上无光,其他人看到之后也会有警示作用。四是学术上的意义,丑陋建筑评选活动一年比一年更有条理,每一届都针对一个业界的突出问题。苏丹指出,真正的建筑批评不会仅仅从它的建筑样式上进行批评,还要从它的经济结构和日常的管理模式上去批评,因为通过建筑能看到人和社会的风貌。做建筑批评的人眼光应该放长远,不要总是聚焦于审美,因为审美总是在变化,丑陋建筑的评选要发掘建筑形式背后的东西。

苏丹认为,丑陋建筑涉及到各方面的丑,除了形态样式方面的丑,还有建造过程中的丑。中国改革开放以来经济发展迅速,但是在城市化的进程中也带来了一些问题。以前大家谈到城市化的时候,更多注意的是好的方面,以褒奖各种建筑成就为主,但凡事都有两面性,只注意到好的一面是不够的,三十多年来城市越来越粗放、不精致、缺少人情味,建筑的“丑”是一个日益凸现出来的问题。在这个时候,我们应该对越来越多的丑陋建筑的问题进行揭露和批判,通过批判进行思考和归纳总结,让大众充分认识到,丑陋建筑丑在哪里和它诞生的根本原因。

谈及丑陋建筑的产生原因,苏丹表示有很多,一个比较突出的问题就是行政干预过大,领导意志凌驾于建筑师的专业之上,没有真正地把权力还给建筑师。所以我们时常会看到,在历届的丑陋建筑评选中,有相当一部分建筑是地方政府甚至个别领导直接拍板所做的决定,这些滥用权力的领导应该承担相应的风险。二是建筑师的态度问题,建筑师首先要有一个好的职业态度,不要把自己的工作当成谋利的工具和途径,另外还要注意在个人表达和社会关系中寻求一种平衡,不要把个人趣味凌驾于社会整体之上。三是建筑师的审美问题,一些建筑师审美不到位,建筑做得比较粗陋,无法登大雅之堂。

沿袭优秀传统 创新表达方式

针对现在很多建筑过于注重形式的现象,苏丹表示这是社会整体文化的问题,有的时候一些机制不合理,要求你必须把多余的钱用掉,所以就会把多余的资金在建筑上挥霍掉,但即便如此,也可以有不同的形式“挥霍”。暴发户有暴发户的方式,贵族有贵族的方式,在一件事情上贵族花的钱有可能更多,却不一定让人从表面上看出来,因为他们追求的奢华是在把事情做精致上,而不是靠物质的堆垒。这是一个本质的区别,“精致”是一种对劳动力的消耗,不一定完全是物质领域的。比如举办婚礼,很多人都要比车辆和酒席的多少,但也有的夫妇会选择低调地去南极旅行这种方式。我们国家经历了物质匮乏的阶段,目前富起来的这一代人还没有忘记当年物质匮乏的痛苦,所以对于物质的迷恋情结可能一生都很难放弃,他们没有勇气去赤裸裸地面对世界。同样的,我国的建筑很多时候也还是过多地追求规模、追求形式而不是内在品质,解决这个问题还需要时间,需要整体文化和审美素质的提高。比如普利兹克奖颁给王澍,从某种层面而言,也在告诉我们真正有意义的建筑,未必和它的造价或规模有关系,可能是很朴实的东西。

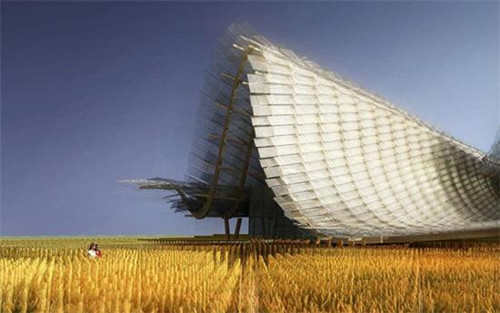

米兰世博会中国国家馆

今年5月1日开馆的米兰世博会中国国家馆获得了多方好评,作为设计项目负责人的苏丹谈起这个项目时表示,大家之所以对这个建筑的评价很好,可能是因为它的姿态和态度。“我们没有用一种过去使用过的常规的建筑方式把它简单地符号化,而是用了一种新的建构方式,一种可以代表未来的方式来表达东方人的精巧意识。这种方式很生动,因为它的变化更加微妙和精细,所以建筑才可以这么生动和人性化。”

还有一点苏丹特别提及,中国馆的造价非常低,能用这么低的造价建造出这样一个建筑是很了不起的事。而且中国馆和意大利当地的环境结合得很好,建筑整体是通透的,不但节省了幕墙的钱,也不用开空调,这样整体运营的费用也可以省下来很多。还因为它的通透性,在最后的完工阶段起了很大作用。因为当时大家都担心中国馆不能如期完工,5月1号不能顺利开馆。但因为建筑是通透的,四面都可以进料出料,所以在抢工时工期进展非常迅速。在设计和建造的过程中,这些都是需要智慧的。中国以前的木构架建筑很多,中国不缺石头但还是选择用木头来建设,实际上追求的也是高效方便。中国馆很好地沿袭了传统的构建方式,但是用更先进的方式和手法表达出来。

提高职业修养 保障建筑师权益

苏丹指出,有的建筑师在国内做建筑时感觉很累,是因为从旁说三道四的人太多,很多人参与意见,而在国外看似很复杂的事情其实很简单就可以完成,是因为西方法律的严格性使你必须尊重技术和专业,设计师的利益得到充分的尊重,业主在建筑方面的干涉会非常少。而国内恰恰相反,很多时候都是甲方意志在起决定性作用。这是一个举轻若重和举重若轻的问题。造成这一现象的原因和我们的体制机制有关系,同时也有习惯的问题。比如在一个项目里一定要老中青三代都有,缺乏对年轻人的信任。但有时候老人们过度负责,反而会起到消极作用。老一代的经验和权威如何与年轻人的激情相结合,这是一个需要引起充分注意的问题。

未来中国建筑如果要走良性发展的道路,苏丹认为应该从两方面注意:从社会角度来讲,应该把法律法规细化强化,让设计师的权益得到充分保障。从个人层面来讲,要强调职业精神,敬业爱岗,要把做建筑师当成是能陪你到老的、值得骄傲的事,而不仅仅是为了养家糊口和赚钱谋利。能做到这点的人自然会很安静地做事,不会在乎一时的得失,在工作的过程中也觉得是一种享受。当然,要达到这种境界还需要完善的社会机制做保障。西方很多人更能静心做事,也是因为他们的基本生活有保障,所以对物质不会有太多要求。

注重空间伦理 加强人本教育

从历史上看,艺术和建筑有着密切的关联,从艺术的角度评判建筑也和单纯地从建筑角度评判建筑有所差别。例如当代艺术和社会的关系是全方位融合的关系,是动态的,不是像一个画面嵌到社会里面。所以它不完全从视觉图像的角度去看一个东西,它可能全方位地评价一个建筑,从这个建筑的建造到运营,建造之前的决策、款项募集的方式等方面综合去看。也会从其社会性上去评价,看它在运营的过程中和社会的关系是否很良好、是否很和谐?人们在使用它的过程中,是对它很亲切还是很冰冷保持距离?这里面有没有正在发生的公共环境伦理的变化?这就是空间伦理。

身为清华美院的教授,苏丹认为中国的建筑教育有着其很成功的一面,它让人矢志不渝地尊重这个行业,建筑师改行的很少,这是非常好的一面。但同时建筑教育也存在着不足, 我们的教育从广义上理解建筑的时候比较狭隘,常常把建筑理解成一个工程,一个建造的美学,对于建筑的揣摩在深度上有所欠缺。建筑其实包含很多层面,如果从历史、从建造的角度去认识它,它就是人类学范畴的东西。如果从应用、从和社会的关系上来讲,它又是社会学的东西。而单纯地看建筑本身,涉及的又是建筑学里的美学问题。过去我们忽略了其中一方面,没有历史地、社会地去看建筑、看建筑和人类的关系,只是静态地按照美学趣味去看,这样相对来讲僵化了一些,很难形成互动。

如何改革能够更有利于新生代建筑师的培养?对此苏丹表示,应该在教学中加入一些新内容,在强调工程教育的同时,还要有人本的东西。目前国内的几所大学例如清华大学和东南大学等都开设了建筑评论方面的课程,这点很重要。在西方的建筑学教育中,这样的课程也是最受学生欢迎的。这种教育可以从多个角度去解析一个建筑和它形态的生成及其里面的各种关系。这个建筑为什么好,为什么不好都要去做案例剖析,这对建筑师审美和视野的提升很有帮助。众所周知,中国的建筑评论很难做,有一部分原因是由我们的文化决定的,中国文化不是一个具有批判习惯的文化,比较友好注重和谐,彼此不认识的时候比较敢说,都是熟人的话就很难开口。而建筑评论应该是完全独立的,建筑评论家要能够以批评为职业,保证生存需要,同时还要做到保持清醒,不为利益左右。实际上能做到以上这些很难,这也是中国建筑评论不够蓬勃的一个重要原因。