从其内容来说,他是与资本主义社会中以利润挂帅为剥削阶级服务的商业网,以少数人为对象的文化设施等等有本质上的区别。因此,从其表现形式,从它对城市总的面貌所起的作用来看,也必定都是很不一样的。城市的公共建筑和公共场所的内容必定将越来越丰富,而其表现形式越来越会显示出其特色。

为了在城市规划里把公共建筑的分布和组合安排得更好(包括近期建设项目,也包括预计的远景项目),应当对我国40多年来在这方面取得的成就,得到的经验,遇到的问题,进行细致的调查、分析和总结。从这里面找来一些规律性的东西,研究今后的发展趋势,这是一个很大的题目,不能在这里详细讨论,这里仅仅从某几个方面提出初步的见解。

一、公共建筑的分布情况

从当前我国略为大一些的城市来看,公共场所公用设施的分布情况大体可以归为三类:

(1)分散的、直接为各个居民点日常服务的机构:一般是为几个居民(居住小区或“街道地段”)服务的,主要有托儿所、幼儿园、小学、中学、日用品供应的一个或若干商业点、以及小型的服务站、医务所等等(前面第三章中讨论小区规划时也就是以这些项目为依据的)。

(2)服务范围大一些(“市区”或称之为“大区”)为几万居民服务的公用设施,比如说更为俱全一些的商业机构及服务修理行业,较大些的卫生文化机构(综合医院、电影院等等),这些,或其中一部分往往是集中在市区一级(大区)的中心或其附近。

(3)对于全市(以及郊区及附近农民)起作用的大型公共建筑,如百货大楼、展览馆、剧院等等,往往是较为集中在市中心地段或附近,形成全市的总中心。

这一切项目虽然会越来越多,设施越来越完备,但其总的分布情况,估计大体会依然如此。

城市各级的公共建筑,当然不是可以全部在第一期的建设阶段都建设起来,相当大的一部分只能是在多年的发展过程中陆陆续续出现,所以对于中期和远景的项目不但是应有所预计,而且对于各种各样的组合方式,不论是现在和将来的都有所考虑,对于新建和扩建的用地要有所保留。内外布局上的变化也要有所考虑,保证一定程度上变化的可能性。

(一)市级公共建筑的安排

对于全市起作用的公共建筑,其部位越是居中(也就是说越是接近城市的“几何中心”,主要干道的“总据点”),对于全市居民越是方便,交通距离越是平均分配的,同时也是设法给从火车站而来的郊区居民以及附近的农民以最大方便的处理办法。

但是那么多的公共建筑、公共场所(包括现阶段的和为远景预计的),不可能全部安排到一个较小的中心地段,尤其是某些公共场所的用地面积是较大的,即使有一部分应集中在一起,形成一个庄严繁华的市中心,但是这一部分公共场所也不能过多,免得使中心地段的交通过份拥挤。

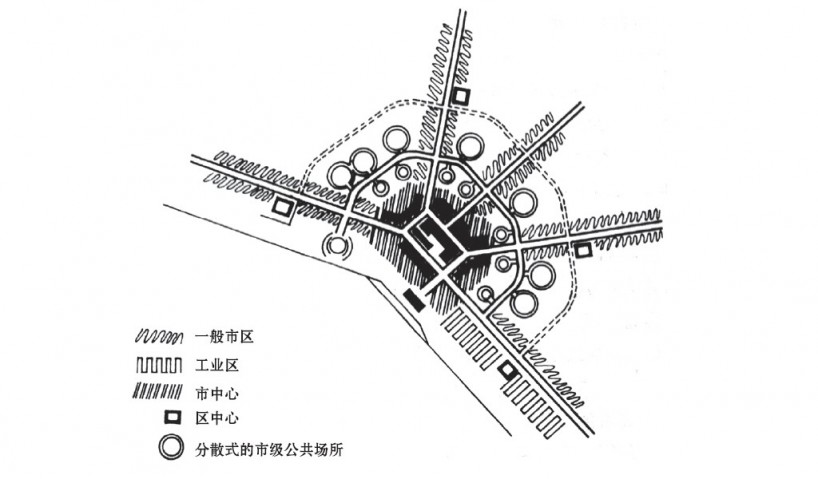

因此,有相当一部分的市级公共场所应略为分散到市中心的附近,但是仍然应保证从全市各个地段而来的居民能以最方便的方式到达,从而,城市总干道网中的“中环路”在这个方面会起一个很重要的作用。只要其部位选定得适当,就可以基本上把上述的分散式的(或“半分散式”)的市级公共建筑公共场所都安排到此干道上。用地较大者(而又有再扩大的可能性),绿化较多的、停车存车要求较多的,最好是安排到此中环路的“外侧”,其他的安排到此路的“内侧”(图32)。

图32 公共场所的分布

image©ikuku建筑网/来源:华揽洪

如果说各个“放射路”可以当作一般的生产和居住地段的“骨干”、“中环路”可以当作一系列的全市性(即“市级”)的大型公共建筑,公共场所的“骨干”,从任何方向的放射路而来的交通都可以避开市中心地段而较顺利地达到此环路的任何部位。

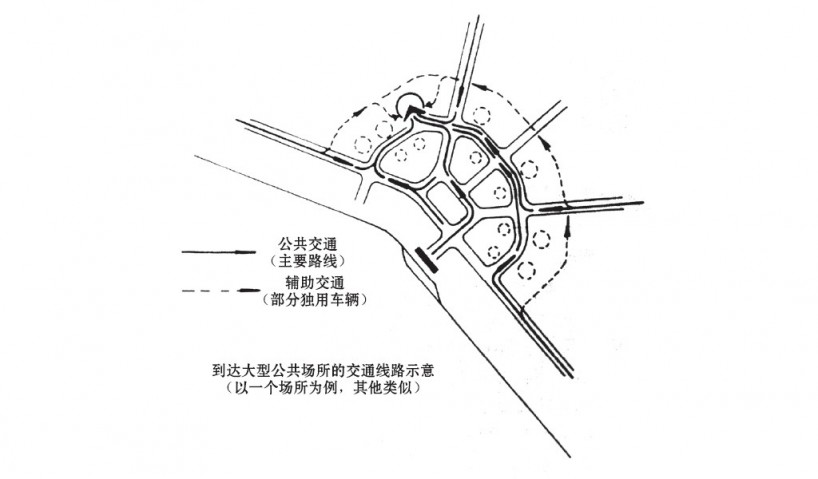

根据公共交通(公共汽车、无轨电车等)的不同组织方式(即不同的路线安排),从各个方向的放射路而来的乘客或者可以“直达”或者最多换一次车站能够达到此中环上任何部位的公共场所。至于“独立”活动的各种车辆(自行车、大、小轿车、卡车等),除了使用“中环”以外,还有相当一部分则可以使用“外环”,这样虽略为绕一点远路,但是可以大大减轻“中环”的负担(图33)。

图33

image©ikuku建筑网/来源:华揽洪

作为一系列的公共场所的“骨干”,中环路就应按照这个特点来考虑其部位(即离“几何中心”的距离),宽度,断面作法,以及各个交叉点的处理方式等等。

至于这些市一级的各个公共场所的“选位”即哪一些应放到中环外侧,哪一些放到中环内侧,哪一些放到中环以内的市中心地段,只能从每一个城市的具体情况,近远期公共场所的类型、数量、规模和其他因素来考虑确定。

(二)区级、小区级的公共建筑的安排

居住小区的公共建筑,其类型、部位、规模、用地情况等方面的大体情况,在有关居住小区的章节中已经笼统地提到了,至于更详细的项目及对发展情况更深入的研究,这又是一个专门的课题,这里也不进行更仔细的讨论。

所以只谈谈有关区一级(大市区)的公共建筑的部位问题。

在“开花式”的城市总形状的条件下,除了在“中环”以内的地段以外,各个生产和居住地段大部分都是沿着各个放射干道而安排的,也就形成了一种“带形”布局的市区,其内部往来是沿着此干道而走的直线交通,因此市级的公共建筑,应放到此干道的某部位上。

区级的公共建筑,除了个别应单独设立,大部分应集中于一处,以便于形成一个庄严而活跃的区级中心,这个中心最好是大致居于此地段的中心处,这中心处应当从我们能够预计到的远景发展情况考虑,而不应当仅依据近期建设情况考虑。因此在第一期建设地段中略为“偏外”。同时又应靠近“外环,以便于与其他市区的联系,特别是“供应性”的联系;为了使这些公共建筑能够较好地组合到一起,保证组合体内部步行往来的方便和安全,不要把它分散到干道的两侧,只要占干道的一侧。

这个区中心可以是一个独立的建筑群体,也可以与某一个“综合小区”的生产群体组合到一起,特别是当这个生产群体包括一个或若干规模较大,气氛庄严的建筑物(办公楼、研究所等),组合到一起以后,可以增加整个区中心的气派,某些公用设施(停车场、存车处、街心公园等)可以综合利用,而通过的总的环境处理,可以把几个不同气氛的段落(一种是活跃热闹的,一种是清静亲切的,一种是庄严的),组合起来,成为一个非常丰富多采的建筑群体,集中表现这一个市区的特色。

二、公共建筑的组合方式

在公共建筑公共场所方面有的项目是独立出现的,而只能如此(如大型公园、综合医院等),有的是便于组合到一起的(一系列的商业和服务行业),有的从过去的习惯做法和传统观念来看是独立出现的,但是要把他们组合起来,往往还是会起很好的作用。

我们在文章的一开头就提出两个问题作为总出发点:一个是关于如何尽可能保证城市建设的紧凑性,一个是关于如何保证居民在日常交通往来上尽可少花时间和精力。

在上一节中,谈到公共建筑的分布方式的问题时考虑到上述第二条。

在公共建筑的组合方式上,这两个出发点仍然应起作用的,只是它的有效范围是有其局限性而已。

我们提出的建议就是能组合到一起的公共建筑公共场所尽量组合到一起,或者是在一个大型建筑物里划分出各种不同作用的场所,或是把一系列具有不同用途的建筑物组合成各部分有机相联的建筑群体或者两种方式同时采用。

这样就便于充分利用空间,节约用地(但是还应考虑到发展的可能性),同时也要尽可能让群众在公共场所中的各种活动,如购货、办事以及步行往来、等候等各方面均能够比较顺利,少花精力和时间地进行。

(一)以区级商业服务中心为实例

为了探讨的方便,我们先以商业服务中心为例,而在上述的三种等级的中心中(市级、区级、小区级),以中间状态的中等规模的区级中心为探讨对象。当前这种中心在北京出现的相当多,而往往是以一个大型商场为主体,而为了适应各种商业机构和服务行业的发展,陆陆续续出现一系列的零量建筑物。

这种情况说明设计和建设工作往往赶不上形势的需要,而在规划方面对于其内容的增多和变化以及随之而来的建筑形式上的变化也是估计不足的。

所以下面设法从当前的实际情况出发,并尽量考虑到随着社会逐渐走向共产主义伟大理想所带来的服务方式上的变化,以及相应的建筑形式上的变化,来提出一些初步见解。

(二)组合体的布局问题

居民购买货物、办事等方面的速度和顺利情况首先取决于工作人员的数量和服务效率,[1]但是工作效率本身与建筑形式,建筑布局(尤其是“后勤”部分的布局)很有关系,另外还与工作人员经常活动场所的卫生条件(光线、通风、噪声等)有密切关系。

因此一切“后勤”部分的合理安排(指仓库、进货出货、加工车间,办公部分,以及工作人员的食堂、学习和休息场所、厕所、更衣室等各种场所本身的环境以及这些场所的彼此关系),不仅是对于工作人员的一个关怀问题,同时对提高效率来说,也是间接地影响到群众在其办事过程中的便利与否。

至于群众活动的场所,不仅要考虑其各个布局的使用情况,其尺寸、布局及卫生条件(通风、光线等),而且在不同性质的场所组合到一起的时候(这种组合对于群众往往是很方便的),对其彼此部位也是要进行很仔细的研究。

(三)四个目标

在这方面,我们初步提出几个目标。[2]

(1)设法使每一个人在一个比较短的时间内可以多办一些事(这些事往往是不同性质的:买东西是最通常的,但是往往还有别的,比如到银行、邮局办事、修理东西等),因此各个场所的彼此部位很重要,安排的适当可减少一些往返路程,提高每人的办事效率(比如本来用两小时办的事,一小时就办完了。)

(2)如果在同一个时期内(比如几个小时或半天,或更多点的时间),要办许多的事情,应创造条件使在略为繁忙活动的时间歇内能很方便地插进带有一定休息性质的活动(比如理发、吃饭),使他得到一定的缓冲,所以各种不同场所的部位及彼此关系从这一点考虑也是一个重要因素。[3]

(3) 再有一条我们觉得是最重要的,所以想使其特别突出就是等候时间(也许由于各种各样的因素,一时是办不到的,或者是做不到最理想的设施,但是,应当逐步朝着这个方向努力),在购买东西、办事情的过程中,总有不同程度的等候时间,即使服务效率提高很多,营业制度营业时间调整得最妥当,只能把这个等候时间大大缩短,不能完全消除。如何使人们能够把这个等候时间充分利用起来,例如坐下来看书、看报,或是看画展,甚至于小型的展览,这是应当考虑的大问题,而且对新风尚新气氛的形成,也是起很大作用的。

(4)总之,把以上三项要求综合起来,不仅使人们在一个商业、服务、办事的综合场所的活动中尽量节约所使用的时间、减轻疲劳,同时又把间歇时间利用起来,得到一个学习和受教育的机会,换一句话说,要在这个总过程中,把消极部分(排队,等候)变成积极因素,整个场所就成了一个既办事又休息又学习的总场所。

(四)新布局、新气氛

如果以上述目标作为出发点,商业服务行业以及一些办事机构的综合场所的总安排和组合方式会逐步起相当大的变化。

这个变化过程不是一个简单的过程,它不仅涉及到规划设计平面和空间安排上的一系列问题,而且还涉及到关于内容项目的选定,跨行业的组织形式、管理制度、投资方式等方面的一系列问题,在一定程度上也涉及到建筑面积的增加问题。[4]但是在上述目标是符合社会主义大方向的前提下,通过各方面的努力,这种新的组合方式应当相信是能够逐步实现的。

最后的结果不但能使群众在此综合公用场所的活动时间成为一种办事、休息、学习的“综合利用”,同时整个场所可以使人们的心情舒畅、气氛活跃。

目前已经出现初步具备上述特点的一些实例。它们虽然处在萌芽状态,但还应看作是大有潜力的新生事物,最后将形成的场所就不是一种单纯商业性的场所,而是一种完全具有崭新面貌的商业、服务行业、办事机构以及宣传教育的大型综合场所,成为公共设施中的一套完整的体系和重要的组成部分。

(五)几种困难

我们把总目标上的见解提出来之后,还不能回避在设法达到这个目标的过程中会碰到的一系列困难。在规划和设计方面的困难,表现在以下几个方面的矛盾:

(1)要尽量综合凡是能综合的设施和项目,但是到底综合哪一些,哪些只能独立,这是个问题。另外在综合过程中,哪些项目可以连成一片,哪些需做必要的隔开也是一个问题。

(2)要充分照顾到“后勤”,包括出入口、仓库、车间、院子等等,但是营业厅和其他群众活动场所也必须畅通、紧凑,这两个方面也是互相有不少矛盾的。

(3)要充分节约用地、利用空间,但是群众活动场所不宜层数过多(初步考虑不超过三层)。

(4)近、远期的结合。远期项目的预计要充分考虑,但总是有些预见不到的,要有充分的发展余地,但是又不能保留得过多,而近期、远期项目均完成之后,总的效果又必需是整齐活跃的。

(六)初步措施

上述矛盾必须通过一系列反复多次的实践和总结,才能得到解决,所以这里只能提供一些初步想到的办法。

(1)凡是有条件做地下室或半地下室的地方(比如说,地下水位不太高的地方),充分利用地下室这个空间,尽量把各种库房和附属场所安排进去,甚至可将部分群众场所等放进去作为“平战结合”工程的组成部分。

(2)以大跨度柱网(比如7m至10m左右),无梁楼板组成一个外包相当大的和整齐的二层至三层的建筑物,[5]除厕所等的部位较为固定,其他场所可以在总面积之内以各种轻质材料及各种构筑物灵活分隔。

这样不仅能保证在第一次建设时内部布局有相当大的灵活性,而且过了几年之后,在维持总面积不变的条件下还可以根据新的需要而局部的甚至大部分改变其内部布局。

(3)扩建

在上述建筑物所形成的方形平面的一边(后边)或两边(后边和一侧),留出再可以扩建一跨或两跨的可能性,以便于扩建。当然,扩建之后,原来的内部布局必然同时改变,即可按上述办法进行变动。

以上措施是关系到平面上的扩建,此外还应当留出空间上扩建的可能性,也就是留出增加一层或两层的可能性,或者是第一次建设是平房,以后增加两层以至三层,或者初期建设已经是两层,以后增加一层。

以上所谈的在初期建设阶段就事先估计到后期建设并为之提供条件,这不仅应当从结构方面考虑(荷载、连接方式等),在建筑布局上,扩建后的情况,也应事先考虑到,比如说各种天窗、小院、天井的部位等等。[6]

三、城市总中心

古今中外,每一个城市一般的总是有一个或若干特别繁华热闹,或者相当庄严的、往往在广场上或沿着街道出现的地段,这些地段显示了该城市的特色,人们回忆这些城市的时候,首先想到这些地方,参观者也首先到这些地方去。因此人们思想里就形成了“市中心”这个概念,但是其具体内容和表现形式是各不相同的,其范围界线往往也不是十分明确的。

古老城市的“市中心”都是反映历来各不同时代的统治方式以及社会活动的特点,但是组成这些中心区的建筑物实际用途在漫长的岁月中是陆续有所改变的,所产生的环境由于部分建筑物的增减也有所改变,按照原来设计和建设的本来面貌完整无缺遗留下来的就比较少,但是往往在历代的变化中也形成了一些复杂有趣的局面。

但是其形式和内容必然是不一致的。

社会主义国家劳动人民当家作主,掌握了国家的命运,这个情况必然反映到生产和生活的各个方面,包括城市的总安排,更集中地说,是反映到市中心。

然而如何以最完善的方式达到这个目标,是一个相当复杂的问题,必须经过一个相当长时期的反复摸索才能解决。

所以在这里只能是对于几个问题提出几项见解。

(一)项目和总规模

市总中心的总范围不一定要象工业区或综合小区的生产群体那样有明确的界线,免得与一般市区形成一种突然变化的现象,是彼此要有所插入使得二者的关系更为密切。

其规模也不宜过大,带有一定的紧凑性,其表现力就更为突出。

在市中心的许多地方,车辆交通和步行往来应明确划分,以保证安全及人流往来的疏畅。同时,存车处、停车场的部位要争取既能接近目的地,又要比较隐避。[7]

绿化应起很好的陪衬和点缀作用,但是不能过多过大,以免旁边的建筑物和建筑群体显得零散。

各种公共建筑中要有相当数量集中在中心区,但不宜过多(因此,有一部分要安排到中环去),特别是不能过多的安排到一起,免得交通过分集中,因此,可适当渗进周围居住地段。

1. 行政办公楼

在行政、事业、企业办公楼较多的城市中,不一定要把它们全部都放到市中心地段,有一部分是各个市区中的“生产群体”的组成部分,有的也许放到区中心或中环路上更好。

但是其中政治意义较大的就应放到中心区的很明显的部位上,使之特别突出。[8]比如说一个省委或区委的办公楼等。有时也会有代表着本地区的某种特点的建筑物(比如说在一个产石油为主的地区的“石油企业管理总局”或者以陶瓷工业著名地区的“陶瓷研究所”等等,只是随便举例而已),也可以放到市中心的某些突出部位。

2.文化文艺机构

有的是很大的建筑物或大型设施(比如大型剧院,或者类似全国性的北京图书馆的大型图书馆等等),只能是独立设置的,而往往本身就是以若干幢建筑物所形成的建筑群体。

但是在一些中等城市(或小城市)中,有些文化机构的规模并不大(展览馆、小礼堂等等)往往有条件组合到一起,成为一个建筑群体(比如说以一种“文化馆的形式出现”),这样做从实用和经济角度来看是有些好处的,一些附属场所(休息厅、更衣室、厕所、库房)往往可以共同使用,另外有些场所可以临时改变用途(某些休息厅,暂时做会议室,或做小型展览厅等等),在用途上可以更紧凑一些。同时从其总外形看,规模就大一些,体形变化多一些,效果要比分别设置更庄严丰富。

3.商业中心

根据前面提出的见解和组合方式(以区级综合中心为例的讨论),与其称之为大商场,或商业中心,不如称之为一种商业,福利和文化教育宣传的综合中心。这种全市性设施的性质(组合方式、发展趋势)与前面讲的区级中心是一样的,仅是内容、项目多一些,规模大一些而已。

4. 生产性的商业中心

有些机构虽然属商业系统,但是其货品不是一般的生活用品,而可以说是属于生产用品或者是一些文化福利机构专用的货品(比如医疗器材、打字机等等),其供应对象不是一般居民而是一些机关,团体等等,来此购货办事的人,也就是代表着这些机构而来的。

这些商业机构的总数量还不少,但是其服务对象不是大量的一般群众,因此也不太需要放到一般的商业福利中心(无形中扩大这些综合场所不太好,)但是为了对有关办事人员的方便,也不宜分散到交通不大方便的地方。

所以对于这类场所的组合方式和部位问题应加以研究。也许集中或半集中方式较好,其位置亦放到“中环”,避开中心区,各方面的交通也比较方便。

5. 城市的“大门口”:火车站

除了有海港、河港的城市以外,一般城市都设置在一个铁路线上,[9]因此城市的主要“大门口”就是火车站。

人们一到某一个城市第一个印象就是在出火车站的时候得到的,因此从城市面貌的角度来看,不仅是火车站临近的配景很重要,而且从车站到市中心的整个环境安排都很重要。

最好是在一个直线通往市中心的大路尽端,配备一个较显著的,而且重要的建筑作为一个重要的“对景”。

如果这座城市还有一个航空港(从长远打算来看,对于其设置的可能性应考虑到),虽然它离市中心更远一些,但仍可采用同样手法(图34)。

图34

image©ikuku建筑网/来源:华揽洪

6. 总组合

以上谈到的一系列项目(当然只提到了一部分)均表现为一系列的建筑物、建筑群体、室外场所等等,而它们出现在一些街道或广场上,如何让这些项目在一个不太大的中心地段里较为理想地结合起来,让它们既有区别,又有联系,如何过渡或如何取得一定的对比等,这都是很丰富,但是很艰巨的课题。

但是通过努力,通过一系列反复的实践和总结,完全可以使城市中心的社会主义新风格得到充分反映。

文中注释

[1] ↑ 此外工作制度、组织体制、营业时间等等,甚至于群众本身作息时间的进一步错开在减轻拥挤状态方面也都会起作用。

[2] ↑ 至于如何达到,只能在具体安排计划任务和进行设计时才能解决。

[3] ↑ 老的东安市场,在一定程度上有点类似。

[4] ↑ 但是通过加强协作的妥善安排和建筑设计的技巧下,往往可以在不增加面积或少增加面积的情况下达到某些综合方式的要求。

[5] ↑ 当前框架结构和大跨度的无梁楼板的成本仍然很高,一般不宜用到两三层的建筑物中,但是应当相信,经过反复的科学试验和试点工程(加上各种轻质材料的逐步出现和组合方式的试点),总有一天其成本会降低到以普及的程度

[6] ↑ 关于在第一期建设如何考虑扩建灵活性的问题,我们只提出面积和普通楼层的问题。实际上还有一系列的错层及夹层办法等,均便于充分利用空间,同时往往形成丰富多彩的局面,这只能在具体设计中通过一系列的实例去体现,这方面还有很大的潜力。

[7] ↑ 在西方国家里由于近几年小汽车的畸形发展,汽车充塞街道,停车场到处出现,结果原来相当美丽的建筑和风景受到很大破坏。

[8] ↑ 如果从其实际内容的要求来看,其规模和所形成的体量不太大,可以设法让

它与另一幢同它本身有一定关系,但是规模更大的建筑物结合到一起,组成一个建筑群体,再通过这个群体的总体量(特别是其高度)来取得其雄伟性。

[9] ↑ 即使在公路和航运有很大发展的情况下,铁路仍然是货运的主要方式,而从客运来说,也是最适合于大众化的交通方式。