可以说,“布扎”作为一种设计方法如何影响中国的建筑教育似有更多可以挖掘和探讨的内容。本文以追溯谭垣先生(1903~1996)20世纪20年代在 美国的留学经历,回顾其在中国建筑院校中的设计教学实践,尝试丰富这一层面的研究,并期望,本文不仅能使这位20世纪中国著名建筑教育家的历史贡献有一具 体呈现,使这一“个案的追问”能有助于丰富“宏观的叙述”,也能为“布扎”建筑教育研究因“史学研究为主体,缺少一个设计者的观点,尤其缺少批判性的思考”的问题做点补充,为“布扎”体系“不应被理解为一种形式或风格”的论点提供例证。

首先还是要说明,为何是谭垣。1924年,谭垣远渡重洋进入美国著名学府宾西法尼亚大学的美术学院接受建筑学教育,1929年完成学业,获硕士学位,次 年回国,相继在中央大学、之江大学和同济大学建筑系任教(图1),一直从事建筑设计教学,并也参与设计实践(图2),直至1982年退休。在半个多世纪的 教学生涯中,他培养了一批又一批的人才,其中不少已是我国建筑界很有成就的人物。谭垣无疑是我国20世纪第一代建筑师和建筑教育家的代表,然而,认识谭垣 的独特性是更为关键的:与其他人相比,他的影响力凸显在他耕耘一生的建筑设计教学中。他的学生们,即使如今迈入耄耋之年,回忆起他的设计课依然是钦佩无 比,这种感染力不仅来自这位恩师的敬业精神和人格魅力,更来自他高度的专业感悟力和令人信服的教学方法。在上世纪下半叶的国内建筑界,一度传为佳话的 “6B铅笔”、“娴熟草图”、“渲染技法”、“谭立面”以及“巨大不是伟大”等专业说辞或评论,都来自谭垣,而他教学上所谓的“有一套”应是最值得关注 的。可以断定,这“一套”与美国“布扎”建筑教育有不可分割的渊源关系。

1 1930年代任教于中央大学建筑系的谭垣。2 谭垣在纪念性建筑设计的理论与实践上有特殊造诣。图为1951年上海人民英雄纪念碑设计方案,左为一等奖,右为二等奖,均由谭垣与张充仁设计完成

©南方建筑

谭垣在宾大所受的建筑教育

首先还要追溯谭垣在宾大所受的建筑教育,理由是:1)谭垣等前辈们在读时是宾大“布扎”建筑教育的鼎盛期,也是设计教学最成熟的时期,虽然“布扎”体系 被一再研究,但对当时的教学状况尤其是设计教学还需深入了解,这对认识谭垣的贡献特别关键;2)在学生们回忆 中,esquisse(sketch),analytique,parti,scale,proportion,circulation, character,rendering等是“谭师”设计课上三句不离的关键词,它们的含义或所指必然要回到宾大课程体系和教学方法中去理解;3)在学生 回忆中还能发现,在当时谭垣几乎担任了从低年级到高年级所有建筑设计课程指导的中央大学、之江大学和其“家塾”中学习的学生,对其设计教学的整体性和有效 性体会最深,如此的“有一套”应该是背后成熟教学体系影响的结果。

宾 大 设 计 学 院 的 建 筑 档 案 中 心(Architectural Archive Center, School of Design, University of Pennsylvania)完好地保存了谭垣求学宾大时纪录学籍信息、所修课程以及各门成绩的登记表,这使我们“回访”谭垣的部分留学状况有了捷径。从档 案中获知,谭垣先修的建筑学四年制课程分为非建筑学课程(Non-Architectural Units)和建筑学课程(Architectural Units)两大类,一、二学年两类课程都有,三、四学年基本是建筑学课程;第五年他修了研究生课程,也包括了补修或重修以往一些课程,全部是专业课程。 以1924~25学年宾大美术学院教学大纲和课程指南对照,就可以确切了解谭垣所修课程的全部内容。从当时的教学大纲中还能看到,“布扎”教学体系的核心 人物保罗· 克瑞(Paul Philippe Cret),以及比克雷(George Howard Bickley)、施特恩费德(Harry Sternfeld)、罗宾斯(William Powell Robins) 和哈伯森(John Frederick Harbeson)等颇有影响的人物都在任课教师名单之列。

如果说这些课程名录和教师名单还难以说明相关教学内容,那么约翰· F. 哈伯森(John F. Harbeson)的书《建筑设计学习》(The Study of Architectural Design)是帮助我们深入了解的关键性文献。哈伯森之前就是保罗·克瑞的学生,他的书首次发表于1921年,经增补之后于1926年由铅笔头出版社 (The Pencil Point Press)正式出版。有充足的理由认为,这本书最为完整地论述了宾大“布扎”建筑设计教学思想与方法,也相当确切地反映了谭垣以及同时期中国留学生们所 接受的建筑设计教育,何况,哈伯森时任设计课的副教授,正是设计课程的核心成员之一。

哈伯森的书在开篇就注上了“布扎方法”( the Beaux-Arts method)的标题,他首先说明“布扎”体系始于法国17世纪,其目的是传授给每一个学生“处理和学习任何建筑设计中可能遇到的问题的一套方法”(a method of attacking and studying any problem in architectural design which may be presented),美国的“布扎”教育制度和教学体系由此移植而来,并也已成为一些传播者“很自由地转译过来的一种美国方式(interpreted freely into American ways)”,形成了与其发源地有所不同的传统。哈伯森的书有六个部分内容,是“布扎”设计教学两大阶段的详细论述:

第一部分为“分解构图或柱式课题”(The“Analytique”or Oder Problem),是基本知识与技能学习,包括做构思草图(taking the esquisse),列设计工作时间表,古典柱式和历史文献学习,以及设计图的排布与渲染图等。第二部分为“B级平面课题”(The Class B Plan Problem),包括分解构图(analytique)以及相应的平面问题,构思草图,相似难题案例应用,设计中的性格问题(character in design),尺寸、尺度和比例(size, scale and proportion ),“马赛克”分析法(studying by means of Mosaic),周边环境(entourage),图面表达的意图与效果(indication),以及渲染图表达。这一阶段是学生从关注各种建筑要素、 细部以及简单问题到建筑的整体布局、剖面以及立面等更加综合、整体的设计能力训练,如,这里的构思草图(esquisse)是要呈现出设计立意 (parti)和形式内含(meaning)的,明显超越第一阶段。第三部分为“考古项目和测绘图”(The Archeology Project and Measured Drawing),是关于历史建筑的渲染练习和测绘学习,也是为设计需要的历史的深化学习。

书中指出,要成为一名职业建筑师的基本训练就是以上这三个部分的学习。很显然,这不仅是技能学习,也是智力训练。在此基础上,学生可跨入第四部分“A级 课程”(The Class A Problem),也就是进入工坊(Atelier)学习的环节,是基本训练后跨出的一大步,包括复杂功能的平面设计,“非对称”平面,规划设计(the Grand Plan),建成建筑的“马赛克”分析(’mosaic’ in actual buildings),装饰难题,以及A级课程设计方案和竞赛中的制图等,博物馆、旅馆、剧院以及大型住宅等复杂的建筑综合体都是典型的设计课题。第五部 分为“草图难题和获奖难题”,是关于学生如何参加巴黎大奖赛(the Paris Prize)的设计方法和要点,既是过去所学知识技能的高度综合,又有针对竞赛的特殊方法。第六部分是“总结”,包括工坊工作的透视图应用法,成功心理 学,以及建筑学的扩展学习。

毫无疑问,正是这六个部分系统地构成了宾大的“布扎方法”,而且,这种系统性的方法训练,应该就是谭垣最得心应手的设计教学方法的来源。

认识谭垣的设计教学

认识谭垣的设计教学

谭垣不善言辞,种种遭遇更使他没能为其留学生活与教学生涯留下什么文字。面对难以克服的时代局限,学生们也很难相对系统地梳理他的设计教学思想。而现 在,以哈伯森这部关键性文献的具体内容为参照,“谭师”弟子们的片断性回忆开始显现出极有意义的关联性,那些被他反复提及并让弟子们终身难忘的设计词汇或 话语,为我们进一步认识谭垣的影响提供了可能。可以推断,谭垣很好地把握了宾大这套设计教学的过程和方法,并在相当程度上移植到了中国建筑学教学机构的设 计课堂之中。

2.1 “6B铅笔与草图”

谭垣娴熟地使用6B铅笔妙手改 图的设计教学在国内建筑圈里久负盛名。是他的学生都知,“sketch”是老师三句不离的单词,而且这个草图不仅仅是“手头功夫”,更是开始设计的第一关 键环节。李正对此记忆犹新:谭垣的“sketch”就是“构思的草案”,强调的是构思,“往往体现酝酿设计的灵感(inspiration)”,“是启发 整个设计至关重要的引爆点”。 因此,谭垣“非常珍重富有创意的草图”,叮嘱学生“sketch是宝贝”,并“绝不允许学生轻易丢失,以便顺着这一思路,继续提炼、深化,最后决出完美的 设计成果。”刘光华的回忆更确切地叙述了谭垣在教学中强调以构思草图发展设计的重要性:“在二年级时我们开始做设计。他先要求我们做一个草图 (esquisse)。他说,每当你做一个草图时,你都要将设计的主要精神自草图体现出来。这就是你这一设计的主张或纲领(parti),这个主张是不能 更改的,今后的设计就要延着这一主张发展下去。这个观点我一直铭记在心”(图3)。

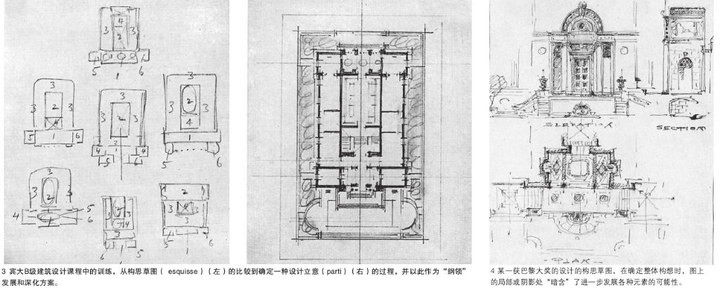

3 宾大B级建筑设计课程中的训练,从构思草图(esquisse)(左) 的比较到确定一种立意(parti)(右)的过程,并以此为“纲领”发展和深化方案。 4 某一获巴黎大奖的设计的构思草图,在确定整体构想时,图上的局部或者阴影处“暗含”了进一步发展各种元素的可能性。

©南方建筑

构思草图( esquisse或sketch)和设计立意(parti)是宾大教学中学生开始一个设计方案时要掌握的两个关键步骤,哈伯森清楚地做了解说:首先,构思 草图要求学生表达对于解决这个设计方案诸多问题的基本构想,并要在固定时间(一般为9小时)独立完成(work ‘en loge’),不可有文献、评图和其他帮助(use no documents, no criticism, no help)。构思草图的目的就是要确定这个方案的设计立意。克瑞对设计立意有生动解释:“parti意思就是派别团体(party),就像在政界,既有一 个共和党又有一个保守党,但你必须由选民来选择,而选民并不知道哪一派会获胜;因此,为一个设计课题选择一个整体构想或立意,就是采取一种态度倾向以引向 某一结论,并期望一座建筑物按照这个结论所预想的思路发展将能给这个设计项目带来最好的结果。”显然,设计立意就是构思草图推敲后的选择 (solution)。谭垣 “绝不允许学生轻易丢失”和“不能更正”的严格要求,或强调“坚持一种构想(stick to one idea)原则,从而逐步开展成图”,正是因为“今后的设计就要延着这一主张发展下去”,这是宾大设计基础教学的一个原则。事实上,进入高年级的复杂设计 课题,甚至最后参加巴黎大赛,这个从构思草图到设计立意的过程的原则是一致的。当然,构思草图不是随意想象,却是“积之于平日、得之于俄顷”的东西,而这 些“东西”正是“布扎”教学中完整安排的、围绕设计课程的一整套知识和技能课程。

2.2 “谭立面”

“谭立面”的名声不亚于谭 垣的“草图功夫”,而哈伯森的书又能很好地帮助我们理解“谭立面”的关键意义。立面设计直接关注的是建立形式秩序的能力,相关概念称为分解构图 (“analytique”),即指“设计中对于比例以及建筑要素的学习——对于墙面、入口、窗、檐部、栏杆、门廊、柱廊等的处理方式,并通常要求使用所 谓的建筑五柱式中的某一柱式”。“布扎”体系的形式原则无疑来自西方古典建筑传统,其建筑要素、建筑历史和考古与测绘实践的一系列课程,都是围绕形式秩序 的学习设立的。虽然形式秩序原则是我们关于“布扎”建筑教育研究中最不陌生的内容,但“谭立面”让人体味的是教学的过程性,因为他是以自己推敲立面构图 (composition)的功力、通过言传身教让学生有效把握其中的设计要领的:尺度,比例,主次安排,整体与细部,组合与平衡,体量转换,虚实对比, 光影效果,门窗、花饰韻律,等等,是“不论巨细,均有涉及”的。

还需认识到,“布扎”设计教学中“草图——绘制——渲染图” (esquisse,drawing,rendering)的系统技法训练,实际包含着一个方案的逻辑发展过程,因为构思草图阶段确定的立面整体关系,往 往并不包括对建筑元素如门窗、柱式形式等细节的具体交待,但构思草图必定是已经“暗含”(indication)进一步发展这些元素设计的可能性。因此, 铅笔草图中的黑、白、灰并非只是图面效果的显现,而是概括和“暗含”着不同层面的形式关系,自然包含了对分解构图的把握这一关键问题(图4)。应该说, “谭立面”和“6B铅笔”的奥妙还在这里,谭垣教导学生“小比例尺的图要解决大问题,大比例尺的图才要解决小问题”就清楚地说明了他对于这个过程特征的充 分理解。

2.3 “轴线是建筑设计的钥匙”

谭垣的学生都反对“谭立面”只重形式的说法,有的甚至争辩道:“‘形式必须反映内容’是谭师在设计教学中反反复复地作为‘原则问题’来谈的,他反对立面 背离功能或不反映平面布置,生拼硬凑,弄虚作假的设计。”不过,认为“布扎”教学只讲建筑艺术而不顾建筑功能的确是一种误解,因为确定设计立意的重要方面 就是考虑建筑的使用需要,为此,课程要求学生将自己假想为身处这座建筑中的使用者,按使用需要以及最便捷合理的方式确定建筑的组成元素,特别是流线关系 (circulation)。而且,为使每一次的构思草图都能出色,教学强调学生应经常走到建成建筑中,积累从商店到火车站等各种类型建筑使用特征的经 验。谭垣引导学生以使用者自居来做医院设计、鲜花店设计以及对学生住宅设计的点评,正是很典型的宾大设计教学方法。

当然,“布扎”对使用功能 的强调是不同于现代建筑的。刘光华曾回忆,在中大读书时路易· 沙利文的“形式追随功能”(Louis Sulivan’s :Form follows Function) 已经“很流行”,而谭垣对此的回应是,“大体上应该是这样,但也不能勉强。建筑设计要考虑多方面因素,特别是统一性(Unity)。”统一性的确是“布 扎”设计教学的核心目标。“考虑多方因素”必定包含了对使用功能的考虑,但达到“统一性”就是要将多方因素建立逻辑关系,最终达到建筑艺术的完美。宾大设 计教学强调平、立、剖图“绘制”应是切实的(exact),是对“多方因素”之间的逻辑推敲(logical study)的手段,形成逻辑秩序(logical order)。哈伯森的书中特别提到,有助于获得快速而准确的建筑构图的最好帮手就是轴线(axis),以轴线引导秩序的形成是“布扎”教学的一个法宝。 谭垣显然深刻领会,他强调“轴线是建筑设计的钥匙”,有广泛适用性,其应用更是一种设计方法或手段,以应对复杂功能空间的建筑甚至建筑群的设计,以及处理 建筑设计与场地的关系。因此,轴线并不意味着追求“对称”, 甚至可以是“看不见”但又“感觉到的”。谭垣给学生开过“对称和非对称”的设计理论课,他对广州某烈士墓轴线设计的点评,足以让我们领略其对轴线设计如何 帮助确立系列空间组织以及建筑与场地关系的把握能力,而他熟练应用轴线组织空间序列以营造精神氛围的纪念性建筑设计方法,更是一度在国内建筑界确立了权威 性的地位。

2.4 “巨大不是伟大!”

“巨大不是伟大”是谭垣对迎接新中国国庆十周年工程之一、人民大会堂建筑设计的一句评述,短短六个字实际“蕴藏了形式创造的原则和形式美法则的一些理论问题”,关联到谭垣设计教学中三句不离的scale and proportion。

“布扎”设计教学中关于比例的三个相关词汇是尺寸、尺度和比例(size, scale and proportion)。尺寸应指建筑各要素的实际尺寸,尺度一般是指对整个建筑或建筑局部占据的空间规模,而比例则是建筑要素或建筑构图 (composition)中各部分之间的尺度关系。比例问题就是训练学生能够将各建筑要素以恰当的尺度关联起来,使其既符合实际情况,又有所期望的建筑 艺术效果。布扎设计教学的绘图或渲染图上,还常常配一或两个人物,以人体尺度作为把握建筑尺度的一把标尺。在大家的回忆中,谭垣正是这样的身体力行者,而 对人民大会堂的精彩点评,显现出了谭垣对比例和尺度整体把握上“无比锋利的眼力”。在谭垣眼中,人民大会堂的立面虽然巨大(长330多米) 却像“把小孩的形象,简单地放大,看来还是一个小孩”,其问题就出在“整座建筑的组合部件、门窗等等都与人体尺度失去了比例关系”,“犹如一座普通三层建 筑的放大”(图5)。

5 北京人民大会堂(谭垣以“巨大不是伟大”批评该立面设计的尺度和比例问题)

©南方建筑

对于立面如何获得宏伟的效果(the effect of grandeur),哈伯森的书中恰有极为针对性的指导:在给定尺寸的立面范围里,布置太多数量的小尺度的姆题元素(motives),或太少数量的、放 大了的姆题元素,都是错误的;“夸张了的比例设计并不会给立面构图带来宏伟效果。 伟大的面貌部分以简明和统一性获得,但也取决于要素的数量——一个长立面(要获得伟大的效果)就应该比短立面有更多的‘开间’”。书中直接例举凡尔赛宫长 达330英尺的立面设计,以现在这样的姆题和开间数量是恰当的,而如果把姆题元素放大、数量减少,即使立面总长度不变,却不会有如此的宏伟效果。人民大会 堂的“巨大”与“伟大”,其根本问题也在于此。

2.5 建筑的“性格”

谭垣在课堂里并不谈论“风格”,但建筑的性格(character)问题却不可回避。吴良镛“记得在1942年谭先生给(中大)全系做专题讲演,题目叫做 ‘建筑的性格(character)’…..他认为最重要的是建筑师要抓住每一建筑的性格……即根据不同设计对象的外部环境、文化内涵、功能 特质,对建筑造型进行创造……”。而刘光华对当时的记忆更是具体而深刻,他的小银行设计之所以让先生满意,是因为效法使用了“巨大的古典柱子”, 能使建筑给存款者放心的感觉,先生认为“……银行的建筑就要造得颇具豪华气派。外部多采用经久如花岗石的建筑材料,内部则用大理石装饰,给人以稳 固,华丽的质感;而罗马式的大柱子是罗马帝国强盛的象征,传达出其稳当可靠的信息。表示这个银行资本雄厚,如此才能吸引顾客”;而谭垣有一次对学生的滇缅 公路在我国境界的大门设计很不满意,是因为大门没有达到“既要庄严,显示国威,又要予人以被欢迎的亲切的感觉”,并还强调所用材料一定要“坚固如花岗 石”, 象征友谊永恒,而用水泥混凝土显得“不耐久”又“草率”,“误导国家的关系不能永久维持……”

谭垣关于建筑“性格”的教学思 想与宾大设计课程中的专题“设计中的性格”(character in design)高度一致:教学要求学生意识到,虽然建筑是为各种目的而建,并且出自不同的设计师,但也已经形成各种类型(class)特征。因此,设计一 个建筑时是需要赋予其“明确的性格”(definite character)的,如一座教堂就应塑造一种崇敬的氛围,居住建筑就应亲切,一个堡垒就要坚固,等等。那么,在设计中如何使建筑物呈现“性格”呢? “性格意味着很多事物”:涉及一个历史阶段的风格(style, or period)问题;涉及尺度和材料的选用问题,尤其对于是纪念的还是实用的建筑,是私家的还是公共的建筑,是宗教的还是世俗的建筑,都会区别对待;性格 还涉及用怎样的细部和装饰题材,如音乐厅就选择乐器题材,教堂就用天使题材,等等。

塑造“性格”的途径是综合的,也与历史积淀的文化传统密切 相关。“布扎”的历史课程和考古测绘课程的作用也是培育这些“性格”认识的关键环节,并已经将建筑历史的知识扩展到古典建筑传统之外的历史建筑。而且, “性格”问题,不仅贯穿整体和细部,也包含在内外的统一表达上,谭垣曾指出,“立面背离功能或不反映平面布置,生拼硬凑,弄虚作假……不仅是影响 使用的问题,而且将使建筑形象失去应有的character‘个性’”。

2.6 建筑批评

当年,谭垣以“巨大不是伟大”批评人民大会 堂立面设计的尺度和比例问题,无疑轰动建筑界。在他为数不多的论文里,关于鲁迅墓与纪念馆设计的评论,也为上世纪建筑创作争鸣留下浓重一笔。谭垣的建筑评 论不仅率真,而且重逻辑有穿透力,这既来自其坦率的个性和专业洞察力,也与宾大“布扎”教学中的评图(criticism)训练密切相关。

评 图训练在宾大设计教学中贯穿始终,这不仅在教师对学生的每一个设计作业的指导中,而且还是学生自我能力培养的重要部分,是被有意识地提出和安排的,并与其 工坊制直接相关。学生的建筑设计课程主要在工坊中推进完成,而其中的设计评图就是核心环节。在初步设计时,学生完成的设计立意(parti)就是要送至工 坊评判;B级设计课程的学习有相同的过程,而且,教学要求这时的学生能全面地自我检验,通过对自己的构思草图或设计立意的讲解,以及对一些建成作品的考察 和对以往得奖竞赛作品的学习等途径,来审视已学设计课程的所有环节及其成果,以改善不足;而在更高层次的A级设计课程的学习中,学生的一个任务就是要为工 坊中的低年级学生评图。可以看到,布扎教学形式上很重技能训练,而实质上也重判断力的训练,是智力培育的过程。谭垣评图、改图“毫不留情”又让学生心悦诚 服是众所周知的,他既很好地实践着“师徒制的优势在于名师的言传身教”,也的确掌握了“布扎”教学的精髓。

3 对“布扎”建筑教育的再认识

诚然,对一位名师的历史回溯是不能“与一个教育体系的固有方法混为一谈”,但在同代人里,谭垣对“布扎”的“一套”设计教学方法的透彻理解并有效地移植到最早的、由中国人自己培养职业建筑师的课堂之中,这是无争的事实,更何况他还表现出了超越这套“固有方法”的智慧。

认识谭垣的设计教学还能让我们反思,以史学研究为主体、尤其是在现代建筑必然获胜的历史逻辑中,“布扎”建筑教育总是难免被归入一种僵化的历史风格,因 此,其作为有相当普适性和开放性的设计方法的特征就容易被湮没,而这些方法恰恰是“布扎”保持数百年生命力的重要原因之一。谭垣之所以让学生钦佩,正是因 为他们切实感到谭师的指导使他们在后来的设计实践中对任何类型的建筑项目都有应对能力。“布扎”应被理解为一种“知识结构的组织方式”是极有意义的,虽然 它最终不能适应时代发展的需要,但这套知识结构被贯彻到一套设计教学方法中、使其成为一种可教授的建筑学,这种历史经验仍是极富启示性的。事实证明,无论 在西方还是在中国,要在根本上实现教育改革以适应建筑学发展的需要,不仅是相关知识结构的根本调整,也必然要重新培育一种可以教授的设计方法(上世纪40 年代上海圣·约翰大学黄作燊引进的现代建筑教育、60年代同济大学冯纪忠的“空间组合论”教学探索以及80年代天津大学彭一刚的《建筑空间组合论》的出 版,根本上都是在探索建立一种代替“布扎”的设计教学方法;即便是当代一些院校设计课程中的“建构”教学、“概念建筑”以及“数字化生成设计”,仍然是在 新的时代条件与学科认识下关于设计教学方法的持续探索。)。对我们当代建筑学教育的发展,这仍然是一个极其重要的课题。