前几天以一名建筑学学生的身份行走在魔都的大街小巷,如今忽然觉得回忆和叙述一样,是件美得辛苦的事情。

雨中的同济大学图书馆,底下两层是砖混结构,上面两栋“筒楼”是后来建的,由核心筒和挑梁作为主要结构支撑,楼体下部挑空将核心筒外露形成了悬空的视觉感受。图中的石柱也是有故事的,据说是著名园林大师陈从周教授在上世纪50年代主持苏州园林修复时用剩的石料,陈教授觉得弃之可惜遂运回同济装饰校园,后因“破四旧”运动曾深埋地下,直到2002年才重新启用。

想起听说过的同济建筑系的梗……今晚去红楼还是青楼?

红楼旁边的建规新馆(致正建筑工作室),简直就是一本现成的<建筑设计的材料语言>。

连廊和直跑楼梯划分出几个小中庭,可能是施工原因导致天窗有点漏雨,值班大叔在每一层楼梯放了一个小桶接水,叮叮咚咚的声音其实也蛮好听~

中庭自拍一张。

廊桥空间独具魅力,据说,这个宰牲场两层墙采用密闭空气层形式,巧妙利用物理原理实现温度控制,即使炎热的夏天依然可以保持较低的温度,全世界这样规模的宰牲场只有三座,老场坊是唯一保存完好的建筑。

.jpg)

距离中共四大纪念馆走两百米,就到虹口soho(隈研吾)了。

椅子和室内线条优雅低调。

艺术宫前费尔南多.博特罗的雕塑作品展。

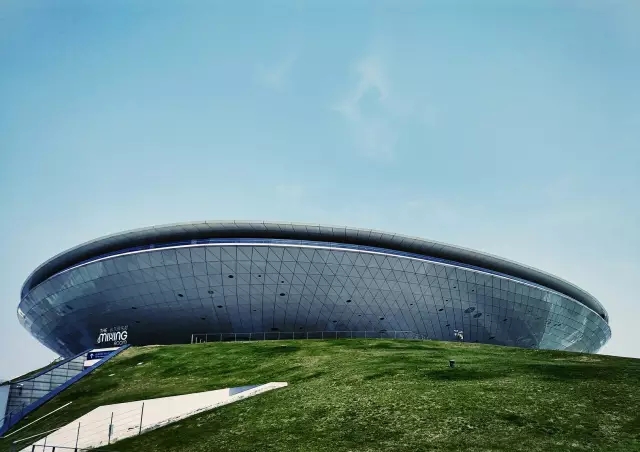

大飞碟——梅赛德斯·奔驰中心,上海世博会永久性场馆。其实,它还是目前国内座位数最多的NBA篮球馆。

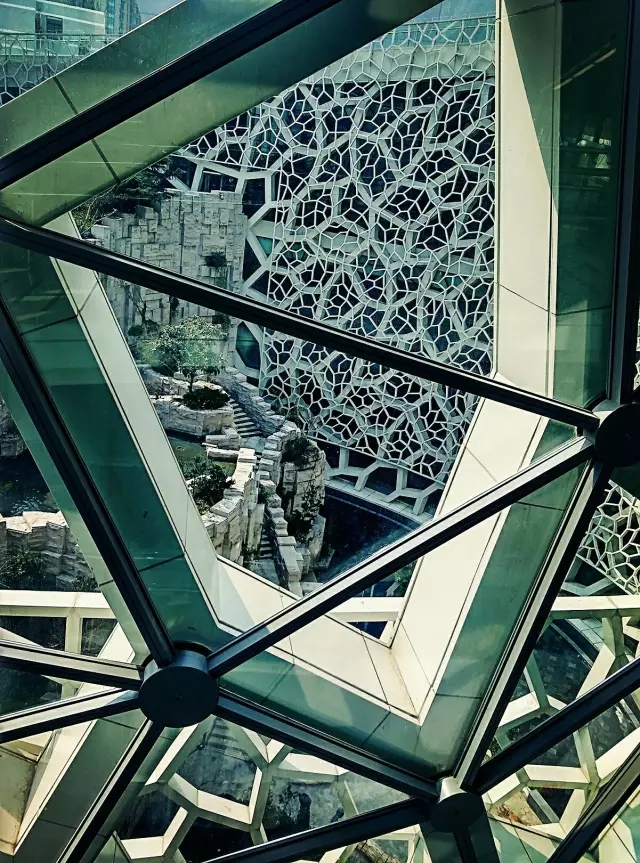

飞碟的入口大厅上部的竖向遮阳格栅使光线变得柔和。

去复兴soho的路上经过的思南公馆,这是上海市中心唯一一个以成片花园洋房的保留保护为宗旨的项目,游走在风情万种的历史建筑群中,既能看到融汇中西的设计,又能捕捉到Art Deco的踪影。

一楼大厅里的模型。整个项目的建筑由9座东西走向的长型坡屋顶建筑单体和一座拔地而起的高层办公楼组成,极具线条感,外立面的灰白色和双坡凸屋顶元素结合起来使整个项目具有明显的标志性。

本来是去紫气东来公园找东来书店的,没找到,偶遇里面一个看似烂尾的建筑,建筑师未知,不过很喜欢它刷白的木质外表皮。

灰空间一角,隐士既视感。

来到嘉定图书馆才发现东来书店(山水秀建筑事务所)就在对面,用院落的方式表现建筑和城市和自然的关系,选择素洁的墙来执行这一策略,使得建筑整体和环境做得富有禅意,在周围一群建筑中显低调内敛。

值得一看的清水混凝土小建筑。

扶梯一角。光之于建筑,像一切不存在一样不存在,又像一切存在一样存在。

主题展厅之一,宗教感很强。

据说展馆的所有节能特性都构成展品的组成部分,这是一座与生物气候变化相呼应的建筑,采用智能型建筑表皮最大限度地获得自然采光,同时减少了日照热量,绿化屋顶收集雨水,利用水池蓄积雨水。

国际礼拜堂是上海规模最大的基督教堂,已有80年历史,主体建筑为德国仿哥特式教堂建筑,红砖结构质朴漂亮,我下了地铁就一路小跑过去,可惜刚好那天国际礼拜堂没开门,只能在墙外踮起脚拍了一张到此一游。

来到红坊时,看到繁华的淮海西路上屹立着的大厂房,觉得一种强烈的乌托邦气息扑面而来,在老厂房改建成风的今天,红坊能脱颖而出,可能部分就归功于“架子搭得好”。它利用老工业建筑的钢筋铁骨,将厂房的高大空间、框架结构等特点与现代建筑艺术相结合,既传承了老建筑与生俱来的历史肌理,又焕发出其新生态活力。

八号桥里多是一些设计公司和机构,园区由七栋旧厂房组成,其中七号楼入驻的都是一些大型建筑事务所,包括加拿大B&H建筑和美国SOM等。

城市最佳实践区,对面是上海设计中心,附近还有几家外企的办公楼,图为实践区内的世博创意秀场,表皮其实是膜结构。

外滩来一张标准游客照。

为着依萍的外白渡桥情怀游。

以一张三兄弟作为这天的结束(求指教小米4如何能拍好夜景~~~)。

如何处理建筑和环境的关系,华鑫中心展厅(山水秀建筑事务所)是一种答案。通过压低层高,把建筑整体拆分成若干个Y字型形体,游走穿插在树枝中,增加悬挑退让出底层公共空间,在结构外利用镜面的发射使底层“消失”,使整个建筑仿佛悬浮在树丛之间。

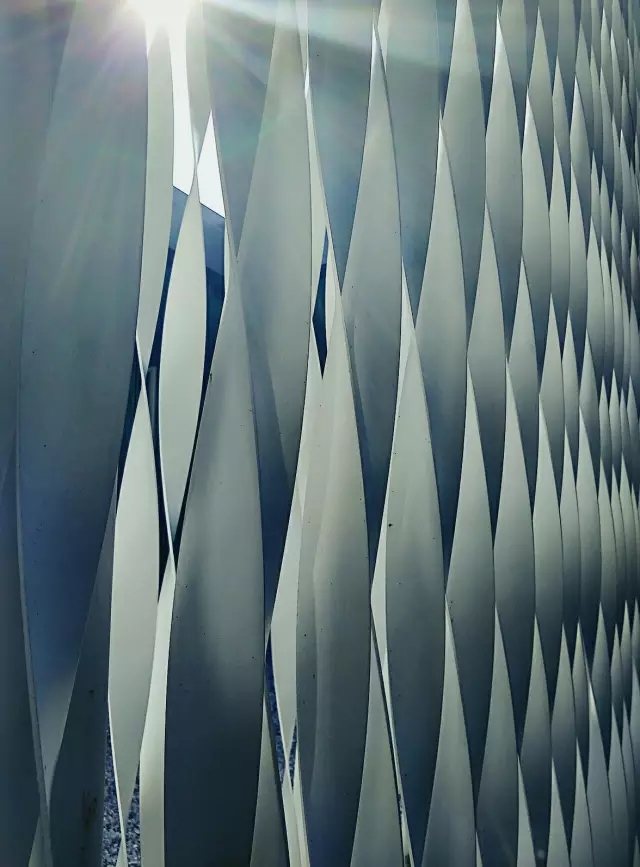

扭拉的白色铝片和周围绿树搭配轻松明丽。

室内一角

由长谷川逸子·建筑计画工坊设计的华鑫中心办公楼,项目引入了BIM系统。这张照片是我目前为止拍过难度最高的,为了解放双手摆pose,我设置了延迟五秒拍摄模式,选好角度,然后噘嘴,脑袋微微上仰,把手机架在嘴上,最后按快门……反复试了好几次,才终于OK。

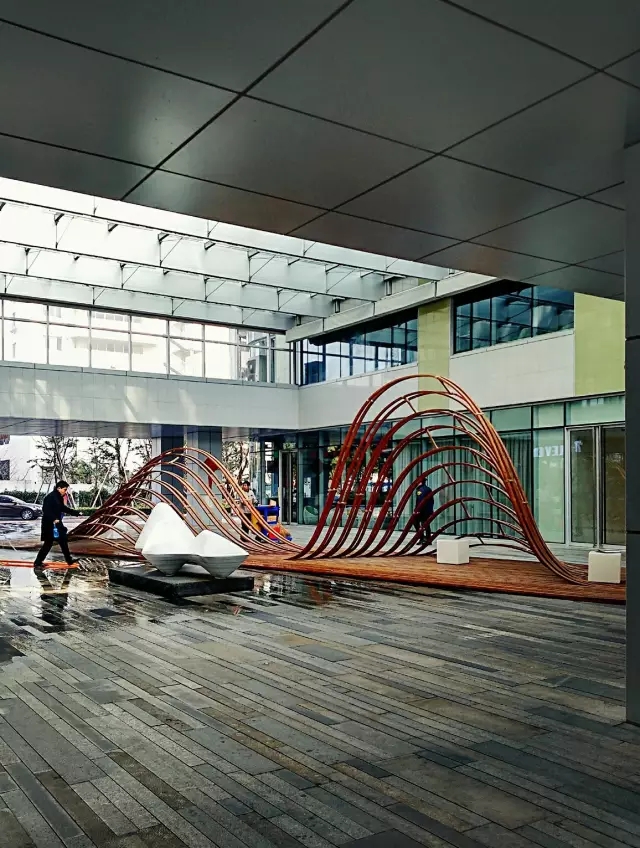

竹钢材料制作的装置"韧山水"(GOA大象设计公司)。我理解的是建筑装置在城市公共空间中可以被理解成一种开放性的景观,它既是艺术展品,同时也承载了容纳活动的实用功能。

城市规划展览馆的上海沙盘。