日本设计做了哪些我们没做的事?(节选)

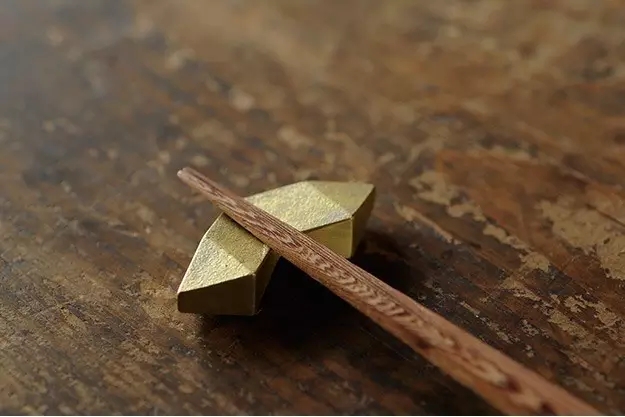

一双筷子,包装纸上印什么字,用什么字体方能凸显食物的气质?

一处房子用多少盏灯挂在哪里才是最恰当的?

(我们家里面,非得要金碧辉煌、灯火通明,才显得更加气派吗?)

酒店今晚床上放的问候语选哪一首诗会让在这里住到第三天的客人感到心旷神怡?

日本秋田县大馆市以制作便当盒和寿司盒闻名,这些木盒都是用杉木制成,杉木能吸水,而且有利于保持食物不易腐烂,一名工匠能做到将一条木片弯成圆形至少要磨练5年,缝合木条是用的樱花树皮,每个工匠都有自己独特的缝边图案。在最细节处有所标记,一分高下,这几乎在日本的传统产品及现代产品中随处可见。

对种种细节的精益求精使日本人生活中的每一个细节都流露出精致感,而这种精致感和法国人充满艺术气息的精致不尽相同,它更多地表现出日本人对细节的态度——细节和整体对生活的意义是同样的,而整体的品质和可靠则是基于每一个细节的精致,粗糙的细节不可能产生优质的整体。

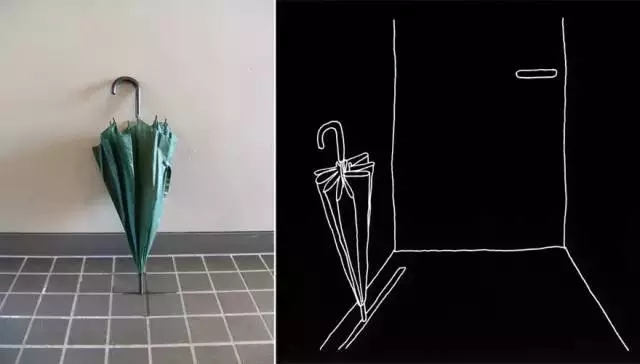

一切设计都基于对行为方式的深入研究

而日本的设计师能做到设计服务于受众,除了他们解决了观念上的问题,在操作层面上他们是对所设计的对象有深入系统的研究的。

角馆政英从日本大学建筑学系毕业后进了一家光研究所专门做照明设计,后来日本泡沫经济破灭,但他仍然因为喜欢没有改行。

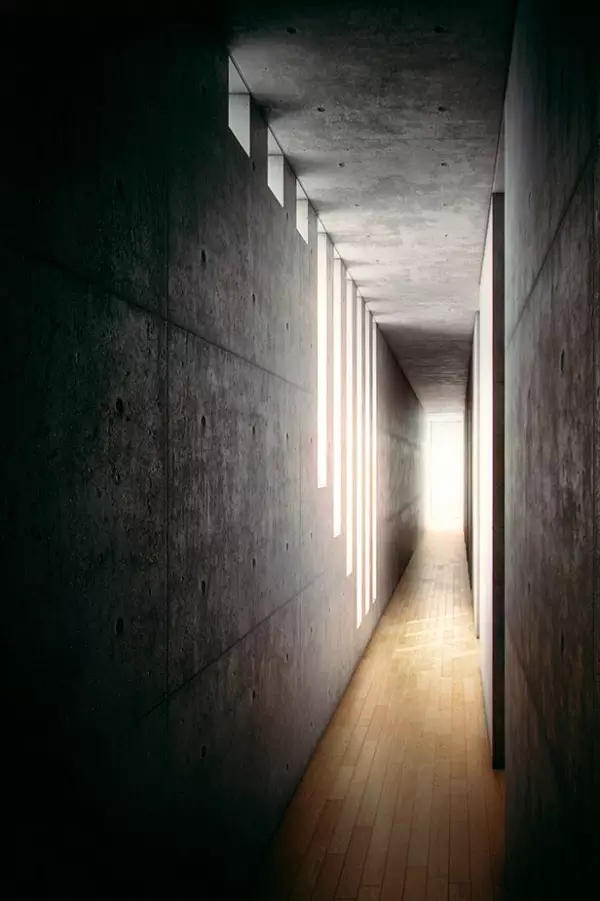

在角馆政英的理解中,光不仅要提供照明,更是人与人沟通的渠道,而不是建筑的附属设施那么简单。

既然是为了交流——使人与人,人与环境之间的交流能保持畅通,角馆政英精细地安排布光的点位及明度。

“和我一样现在有很多日本设计师追求负设计,负设计是在满足人们需求的前提下将能耗降到最低。如果此处没有这个照明,人们就无法正常生活,那么这个光源就是必须的,如果不是,那么这个光源就是多余的。人们生活方式的改变和照明是有关的。”

基于这种认识,角馆政英的照明设计是要进行许多精细的测算的,光源的位置通常被放在空间的结合部为的是让人在行走时获得必须的提示。例如小区的照明重点是出入口,因为那是人最频繁出入的地方,安全很重要。而在小区道路的照明设施上,他只选用10-15瓦的亮度。而对于用几盏灯能完整地勾画出一个建筑物的地理边界和轮廓,角馆政英在保证形象识别的基础上也选用了底线,而不是为夺人耳目,大量使用灯光。在他看来中国现在许多城市花许多钱用在公共设施的照明上,有钱人的私宅里也是动不动就将家里设计成“繁星满天”的照明方式和日本泡沫经济破灭前很相像,这种方式是为了凸显建筑体,而不是将照明与建筑整合,所以这其中必然有很多布光是浪费能源,他这一代经历过泡沫经济的日本设计师现在很注重如何精确地根据实际需要设计灯光。

“一个人在家里会做什么,是对照明设计的一个解答,”角馆政英说:“所以我要做动词式的设计——功能明确,界定清楚,而不是做形容词式的设计——目的模糊,功能不明确。”

当他为一个人设计客厅时,他在这个空间里安排了六处光源,而不是在天花板上布满射灯,他认为空间设计师已经将居室内部的一致性完成了,他只要把不同区域的对光的最低要求实现就可以了。他不打算用光“做”出特色,只是用光再现已经存在的特色,当他为照明赋予这样的功能时,照明就不再扮演一个表情复杂的角色,而这种纯粹则通过精准的计算得以实现。

至于光源的色温也是角馆政英仔细斟别的。如果是想突出休闲的安静的气息,他会让光源的点位及亮度营造出点点烛光的效果,而如果是为了展示某些物品,他会使用白色光源,以保证物品的色彩不会发生偏差,他也会把光的明度提高,以让人们更纯粹地认识到物品的特质。

“+0”的总设计师深泽直人凭一款为无印良品设计的CD机迅速窜红,他后来设计的加湿器、手电、电话、仅就器型或材料而言并没有奇异之处,但其对细节的雕琢之精细加上做工之考究令试图仿冒它的别国人望而却步。

在日本的采访中,我们看到很多日本的设计并不试图追求夸张、惊人、在貌似平实的外表下,其在细节上所显示的功力是相当深厚的。

这种精益的能力在日本国民中已可以称得上是人的基本素质。这是一个在任何大小事上不接受“差不多”的概念,同时也是受过严格训练的族群。一个令我印象深刻的细节是,在迪斯尼乐园门口,一群孩子席地而坐,待老师召唤后,全体齐刷刷排队离去,他们所在的地方干净得仿佛从未有人来过。这样一个族群有能力做他们想做的事,而且会做到位。当他们想善待自己时,他们就能为自己制造出好的产品,那么我们的好生活靠什么实现呢?

有人说日本是因为能源匮乏才过得精打细算,但他们却以那样匮乏的资源过得比我们质量高得多的生活,而其实并不富裕的我们却在不断制造高能耗的建筑,许多产品因低劣的设计和工艺成了离垃圾堆很近的东西……被这些细节构成的生活不会使我们更富有或更舒适,但当我们不希望别人用粗制滥造的产品糊弄自己时,我们是否也在有意无意间怀着对粗糙的纵容,打发了别人也包括自己对生活的各种理想呢?

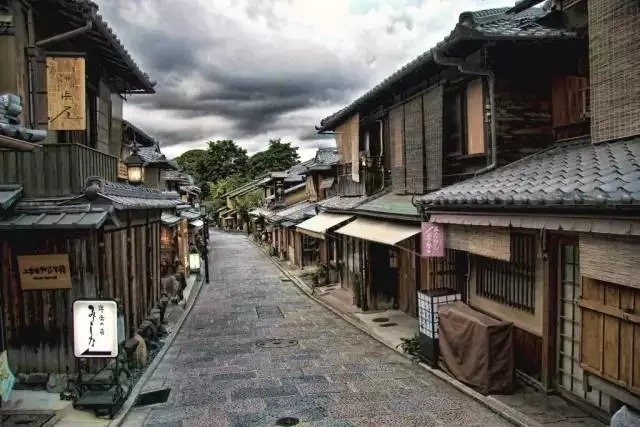

对传统的尊重和对时代的热情设计要解决好跨年代元素的关系

人是活在时间里的,生活的构成一定会包含时间这个维度,历史保护主义者认为传统的价值是不容现代生活颠覆的,而现代主义者又总是认为夸大传统的意义只会妨碍社会的发展,这种存在于彼此间的敌意在今天的中国似乎变成不可调和的矛盾,但在日本,整个城市,整个街区乃至具体到某处房子、某件产品似乎不需要在选择传统还是选择现代间挣扎。时间不是日本的设计或日本人的现实生活要高调处理的一个元素。

在东京最时髦的街区表参道上分布着世界顶级品牌的专营店,其奢华与现代的程度不让米兰、纽约和巴黎,但在主干道两侧分布的一条条小巷里,依然保留着许多古旧建筑,它们在今天仍然被使用着,而不是当作文物被封存起来,仅供参观。当然更意味深长的是,在这个每平方米房价达600万日元的街区里,它们没有被拆除。

日本在泡沫经济时期,地价也是一路狂涨,但即使在那个时期,日本也没有像中国目前这么大的对旧建筑的拆迁量,所以日本的建筑平均寿命期可以很长,这同时也意味着,社区环境、景观可以保持稳定,一代又一代的人可以从不同年代的建筑了解这个国家的历史和审美,房子的主人也才可以将之视为资产,持续维护,精心打理。这种人与房子的关系可以使居住其间的人相信不同时代的东西完全可以于同一空间里共处,这种思维方式也使在混搭、FUSHION风行于世的今天能很容易适应这个时代。

赫尔佐格与德梅隆为PRADA在表参道上的专卖店所做的设计两年前成为时尚界颇为轰动的话题,其好像陨石般的奇异造型以及水果糖般的材料令这个品牌呈现出了一种前卫且年轻的气质,而这又正是日本这一代年轻新贵们期望具备的气质。而PRADA对面的小巷里,也是新一代时尚人群会去光顾的小酒馆和作坊。

也是在表参道上,有一个古老的寺院静静地伫立在路旁,它有一个很诗意的名字:梅窗院。从路边沿着竹林小径走到门口,依然是古老的日本庭院的形象,石像、石亭、竹林掩映,除了沿路的地灯,你几乎看不见现代社会的影子,但进门后向右一转,一幢玻璃幕墙的七层大楼映入眼帘,这就是隈研吾改建的新的寺院。

这幢外表酷似写字楼的建筑具有典型的现代主义特征,传统日本寺院的气质似乎了无踪影,但细心体会之下才发现玻璃幕墙宛如一方池塘,映着徘徊的天光云影,这种意境与日本禅宗的修行心法一脉相承,现代主义就这样和古老的宗教传统打通。

隈研吾在谈到他选用材料的思考时说:“竹子是一种很传统的素材,它干净、简洁,很容易营造氛围,但它又很容易和现代的材料比如玻璃结合在一起。”在梅窗院竹林在院外,玻璃是建筑的外墙,而在长城脚下的公社,隈研吾则直接将竹子用在外墙上,这就使得墙面的肌理产生了丰富的变化,而内部的生活环境又纯然是现代的,但谁也没觉得传统与现代会互相妨碍。

日本面对传统的态度让我们可以体会到如果我们放弃传统遗留给我们的思维方式和行为方式,我们的独特性就很难具备;而日本对现代性的态度又让我们看到,不积极地适应现代生活,所谓传统只能如文物般除了被观看无法介入现实。

设计与其说是在解决当下的问题,不如说是在解决过去、现在和未来的连续性问题。当我们不尊重传统时,传统将无法为我们提供滋养,那么我们能在哪片土地上成长?

推崇现代性却不以否定传统为必然

尽管日本很多设计师都对日本传统文化有所继承,但与此同时,对现代性的热情仍然是他们高度关注的方向。

现代性中所重视的成本意识在很多日本当代设计中普遍存在,并解决得很有成效。

在东京的街上,我们看不见像北京、上海、广州等中国大城市中常见的绚丽色彩——无论是店铺的门面还是人们的衣着,但这些看起来浅淡的色彩却都被细节精致的设计调理得各有风采。

这种解决现实问题的观念和手法既使东京不失其国际大都会的时尚性,又使每个个体得以活在自己的细节里,而这其实也是日本人菊花与剑的民族性在现代社会的一种投射——用柔顺的态度面对压力,用自我的坚持完成对压力的跨越。

中国近一百年来面临的现代化的压力是巨大的,消解这种压力的手段也做过不同尝试,古为今用、洋为中用是流行最广最久的口号,但花了一百多年的时间却未见成效,因为我们一直没有真正解决好要不要现代化和什么才叫现代化的问题。坚定的全盘西化分子驱动着大众迎向西风,但风吹了几轮,风过后,中国仍然顽强地保持着许多传统的思维及价值观,在心理上,很多中国人其实是害怕现代化可能使自己失去更多。但另一方面,因种种原因,我们又在用毁掉传统来表明现代化的决心,中国什么时候不做这种非此即彼的表态时,可能传统与现代之间的矛盾就不会像今天这么难以调和了。

对地域性与全球化的兼容用西方特色来为本土特色锦上添花

泰戈尔1916年访日时,面对日本有全盘西化的趋势时,说了这样一番话:“所有民族都有义务将自己民族的东西展示在世界面前。假如什么都不展示,可以说这是民族的罪恶,比死亡还要坏,人类历史对此也是不会宽恕的。”这段话曾给川端康成的心灵带来极大的震撼,而世人以为日本在美国的干预下会放弃对自己的认同与自信在今天也从日本的设计中看到这种猜想的谬误。

今天,全盘西化的论调在中国也已经存在了近一百年,近三十年,中国的改革开放使我们对全球化的热情有增无减,但全球化与西化是否是一回事常常混为一谈。而近一两年,复兴中国传统文化作为一个新鲜的声音在不断地提高调门,但对什么是民族的东西?如何展示?其现实价值何在?答案仍然不是清晰的。对传统符号的简单移植和对西方设计的硬性模仿都使当代中国没有呈现给世界足够有影响力的设计,我们的生活方向一直在等别人给出引导,而我们却没能和世界上其它国家的人分享我们关于生活的独特思考及富有启发性的解决问题的方式。

“安藤忠雄那一代设计师有很强的符号感,比如说大家一提到安藤会想到清水混凝土,他们会把自己的东西放到全世界,但日本新一代设计师会根据当地的条件做当地人需要的设计。”隈研吾这样分析两代设计师的不同。

深入理解地方性使地方的优势可以充分发挥

与此同时,我们也看到日本跨文化的交流中保持的清醒。在东京举办的第十七届生活方式家居展上,迪斯尼邀请了九位日本艺术家和设计师使用米老鼠的造型做了一系列家居产品的设计,谁看了都会认出米老鼠的经典造型,但同时你也会嗅到浓浓的日本味道,这种设计态度及方式在日本设计师走向国际的历程中贯穿各个领域并持续经年。

日本一代又一代,一个又一个设计师,共同打造了日本设计的形象,他们没有抛弃掉自己作为日本人的文化身份,而这种群体有意识的努力,使日本设计的价值获得了世界的认可。当日本设计同德国设计意大利设计一样成为世界设计界独树一帜的设计风格时,每一位设计师则可以享用这个平台,也继续为这个平台的巩固和延伸贡献自己的价值。

面对互联网时代,国际性的样式层出不穷的现实,SAKO设计量事务所、参与建外SOHO以及蒲蒲兰儿童书店等场所设计的设计师迫庆一郎认为:“这是正常的变化,但地方性也是可以保留下来的。一座城市应该有意识地保留一些遗产,无论是建筑还是其它设施,只有这样才是完整的城市,人们做到在别的地方做不出来的好东西。”

迫庆一郎在谈到他为芬理希梦在北京店做设计时,说道:“日本设计会从一个很实际的细节出发又回到细节。因为人对不同事物的反应是不同的,设计要把这些反应表达出来。日本的工艺可以做到非常精细,但如果我用那样的技术标准作为我在中国做设计的前提,我就不会成功。所以我会尊重中国的现实。我请中国的工人将所有的日光灯竖着悬挂,这是他们很容易就能做到的,而且人工并不贵。如果是在日本要出这样的效果,成本会非常高,这就是中国的优势,设计就是要在每一个细节上找到在这里最好的解决方式。”

简素和奢侈各有各的诗意高品位不是只有用钱才做得到

京都的金阁寺和银阁寺以其灿烂辉煌不仅成为中国唐朝建筑完美的现存版,也使其所代表的华美风格与和服、歌舞伎一起成为日本形象的一组绚丽符号。

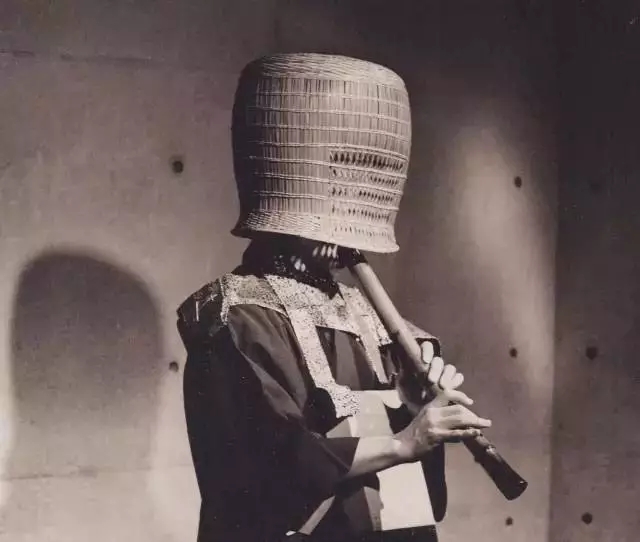

但与此同时,日本的美学传统里还延伸出了另一个以桂离宫、能乐、茶道为代表的简素风格。

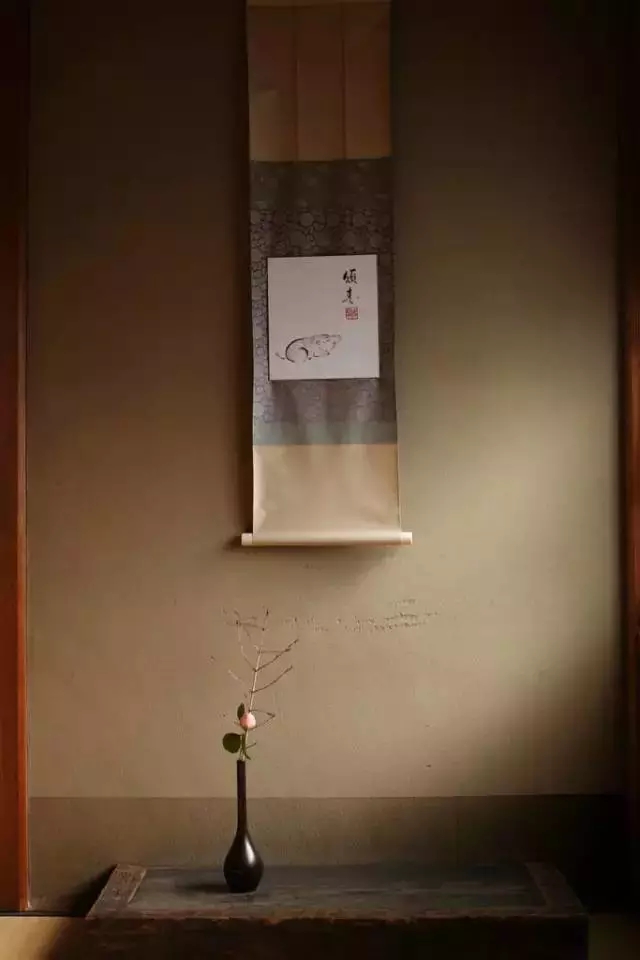

千利休以倡导简素的美学主张,成为日本美学传统中“空寂”境界的经典演绎者。其最脍炙人口的一则故事是将军足利义满慕名来他的住处赏牵牛花,结果到了他的庭院,却发现满园的牵牛花踪迹全无,将军正要发怒,蓦然回首,却见院中的壁龛里,一朵白色的牵牛花静静地盛开,刹那间,光华无边。

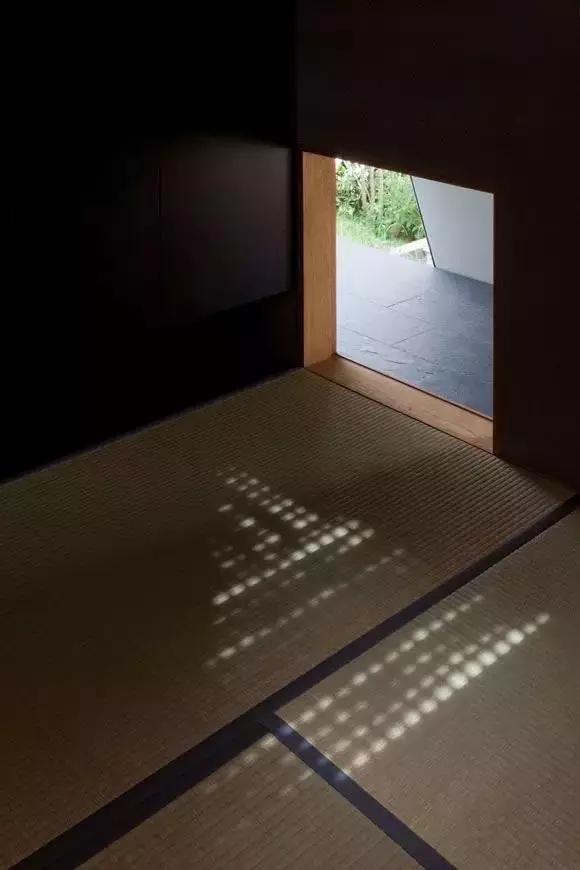

这种“贫困”的美学历经数百年,对日本人的美学具有广泛的影响。用最少的东西最简单的方式能不能创造一种深入人心的美也成了很多设计师探索的主题。

无印良品的设计理念是对简素美学的一种继承。它的产品价格不高,设计平和且精细,消费者从学生到老人,每个人都不担心它的风格会让自己尴尬。这种消弭了由阶层等带来的审美区隔的设计是因为它不试图让产品扮演身份识别和审美能力测试的角色,这种理念本身就是还设计一个本来面目——设计是帮助消费者解决日常生活问题的。

追求简素并没有伤及产品的诗意。这也是日本设计所保全的价值。

日本东京喜来登酒店每天放在床上的问候语都会更新,这些卡片不仅使用了优美的书法,而且文辞优美——最简单的方式却启动了丰富的情感。简素而不乏诗意虽然体现在眼睛看得见的层面,但其发生是因为在眼睛看不见的层面日本人对此有深切的认同。

隈研吾近年在很多建筑设计中使用了竹子,纸等轻型材料,他的考虑是对于非长久性的建筑而言这些材料造型灵活丰富造价也便宜,施工也简单。

当被问及对一些旧建筑进行新的功能发掘,使其更适合当下生活时,隈研吾的回答和他选择材料的主张同出一辙:“直接。要让人很直白地理解你改造后,这个房子能用来做什么,不要让人猜。”

晦涩的设计显然是不简素的,即使使用了简单便宜的材料,如果让人思想上有负担,也有违简素的原则。而需要人验证后才能理解,诗意自然无从谈起。

简素作为一种生活态度也成为日本设计师为消费者解决问题的一个出发点。日本在经历了泡沫经济破灭后开始面对自己的传统,这时他们对简素的美学做了富有当代性的诠释,此前也和今天的中国一样,认为新的、夺人耳目的设计就是好的,建筑设计以压倒周围建筑物的设计为目的,喜欢闪亮的建筑、环境和物品。

现在的日本设计有很多用最简单的方式去制造美感,比如角馆正英的“享受烛光的美”的照明方案,是主张最简单的烛光创造诗意。而小岛一浩在为自己的大家庭设计一幢住宅时,让这个长31米的房子在18米的位置上转了两个角度,就使这个房子多了一番趣味。

“进一个房子,如果立刻看见四个角,就会很快看到空间的限制,但如果看到了三个角,就会觉得空间还有延伸,人就对空间有想象了。”这就是小岛想带给这个家的诗意。

在小岛的理念里,最奢侈的家是能让每一个家庭成员生活在其间都感到非常快乐,那些使用了很多昂贵的物品或材料的家并不是值得推崇的,而事实上,人们对家的需求一向是很简单很朴素的,那就是安全、舒适,不受打扰又能很好地沟通。

设计是为了解决日常问题的

另一个值得我们关注的问题是:设计要达到什么目的,日本的设计师注重解决日常问题,设计的目的是为了好用,而不仅好看就行了,所以日本的国民才可以享用到很多设计精巧的产品。中国的设计师很多还有艺术家情结,设计常追求另类或搞怪,与日常生活很难对接,结果一方面设计师的作品无法帮助消费者改善生活,另一方面,消费者始终买不到足够适合自己的产品。

小岛一浩提出了“空间分黑白”的观念:“黑”空间是指具有特定机能的空间,例如住宅中的厕所,浴室、厨房;而“白”则是指具有弹性的空间,能够随活动内容的变更而改变其使用方式。赤松佳珠子在谈到她的设计理念时说:“我并不认为建筑的实体是重要的,因为是人们进到建筑物里来使用空间,所以能够设计出用得比较生动的空间才是我所关注的。”他们的设计以活动主体来想,避免居室内的动线被阻断,从而保证了整个空间的连续性和流动性。

在今天,中国有越来越多的地方需要设计,大到城市,小到一只杯子,但中国显然存在着设计过度的现象,一个公共建筑,它的功能会去迁就其纪念碑般的外形,一套房子,其好用性是要服从于视觉的,这种偏离了设计对象应该承担的基本任务的设计使我们的生活中充满了浮夸和浮躁的产品和空间,问题是这其中包含了对“奢侈”的巨大误读:似乎高品质的生活必须以大量的财富作为基础。这种认知使我们的智慧和创造力只能在具备足够的金钱的前提下才能产生价值。而这是我们提升生活品位享受高品质生活的巨大障碍。

我们如果能重新认识生活其实是由很质朴的需要构成的,我们的脑力和财力就可以专注有效地解决好日常问题,而关于生活的快乐难道不就是落在点点滴滴中的吗?