1978年贝律铭应邀访华,并否决了在长安街上建造高层旅馆的计划。他的理由是:“对于一个新建筑来讲周围的环境是至关重要的”。同时,他补充到:“新建设的北京饭店太高了,形式也不恰当,北京有北京的风格,我不愿意破坏这个风格。”

其实,百余年来,建筑作为一种伴随着人类文明发展的物质载体,留下了许多为世人所称道的文明瑰宝。同时,随着人们对建筑了解得逐渐深入,对于新建筑和建筑周遭环境之间的存在关系的探讨却早就开始了。这种关系,通常被概括为和谐相处,我们希望整个城市的面貌相对统一,建筑与建筑之间能保持一种相互尊敬的关系。然而,时至今日,由于政治、经济等种种原因,仍鲜有新的建筑能够在中与西,古与今的争论之中找到理想的存在空间。

灯光的聚焦容易模糊被关注的事物本身,建筑也同样如此。所以,我们暂且将目光从建筑上移开,换一种角度,也许更容易看清本质。

建筑的存在,与我们的关注不无关系,我们作为一种看客注视了一座又一座建筑的诞生与成熟。尤其在08年的北京,对于风格各异的建筑的层出不穷,这种体验更是因人而异。横看成岭侧成峰,不同角度、不同方式的“看”赋予了建筑截然不同的理解。而这种理解构成了建筑的存在感,它究竟以什么形式存在、以何种面貌呈现,这很大程度上在于观看者本身。

作为一种看的方式,摄影,却更注重通过形式表达精神,传递信息。而对于建筑摄影来说,它的纪实性与创造性是并存的。从十九世纪摄影术产生以来,由于技术(早期受感光材料的限制曝光时间过长)的原因,建筑被最早作为拍摄的对象。随着时代的发展,很多信息的传递例如新闻,产品,时装等都利用摄影的纪实特性来向人们传递信息,而此时的建筑则作为不能被移动的物体也自然地选择了摄影为他们传递信息,于是,专门为建筑服务的摄影便产生了。

但是,虽然对象都是建筑,摄影的关注点却有其独特之处。对于建筑师来说,设计之前首先要面对的问题就是如何让新建建筑融合进现有的群体建筑环境中。所以,他们理应恰当的安排新建筑的存在空间,竭尽所能考虑如何让新建筑与原始环境和谐共存。但是,与建筑师的前期策划相比,建筑摄影则更多地关注已经存在的建筑和周围空间的关系,他们习惯于从不同性质的空间中寻找对比、协调等诸如此类的视觉关系。同时,更重要的是,作为一名专业摄影师,他的任务除了记录空间影像之外,还必须亲身体验建筑所创造的空间。他们通常是作为建筑的见证者和体验者来感受空间,并将这种体验转变为图像。所以,特殊的工作性质使摄影师比建筑师更容易摆脱专业的思维定势,关注建筑真正的使用情况和其生长状况。所以,作为一位旁观者,摄影师对于建筑的存在性这一问题似乎更有发言权。

如果我们对建筑的存在空间根本视而不见的话那可真是省心了,但不幸的是人类极易受到周围环境的影响,周围建筑物以及环境的存在无时不在影响着我们的情绪,当我们被一张漂亮的风景照片或一幢建筑所吸引时,实际上暗示了我们向往的那种生活方式。但是事实上,有时我们自身却意识不到这种影响,当我们整天生活在忙碌之中时却常常忽略了周围的存在。建筑与建筑师同样也是如此,过多地关注建筑本身,却时常忽略了建筑与周围环境之间的相互作用。殊不知,有时候,这种本体与环境之间的互动却是最精彩的,也是最需要给予关注的。与此同时,建筑摄影师却经常爬上爬下挖空心思仔细挖掘着建筑的存在意义,并企图用图像提醒人们,努力展现着它们不为人察觉的存在感。而当读者预留了时间去观赏这些图片时才真正地被吸引了,原来我们身边那些习以为常不被关注的建筑也可以被这样或那样的方式展现出来。

设计师希望他们的建筑为人们说些什么,建筑摄影也希望通过镜头传递一些信息或告诉人们如何认识建筑的方法。每种建筑风格都诉说着一种对幸福的理解,司汤达曾说过:“美即是 对幸福的许诺”。实际上,他聪明地避免了对美的类型作出定义,通过幸福这个极其包容性的词汇涵盖了人类追求美的宽广范畴。当建筑师们称赞一幅建筑照片美的时候,实际上是照片本身将拍摄者和建造者的理想共同实现的结果。

但是每当建筑在建造之时,有很多环境和外在因素是建造者无法完全预料的,他们的建成于周围环境产生的互动关系也经常是不可预料的。但是,摄影师却能够通过利用不同的角度,不同的天气和光线,以及不同的审美标准和观看方式来重组建筑的存在性,用摄影师的独特的幸福观重塑建筑。

一个世纪以前阿道夫罗斯呼吁建筑师们,为了整体的一致而要将他们个体的雄心搁在一旁,他的理念提醒我们,建筑空间的确是不可被孤立来看的,相反却必须要考虑其空间的存在关系,以及他们形式和内容之间的相互秩序。

其实,美存在于秩序之中,但同样也存在于多变的状态,正如离开了危险我们就不会欣赏安全的魅力一样,只有在一幢跟混乱调情的建筑中我们才真正领会到我们是多么地渴望井然的秩序。有时候,虽然新旧建筑在风格上迥然不同,但是,双方却时刻依赖对方以削弱自身的缺陷,以此强化其自身的魅力。这种新奇的对比关系成就了两者之间迷人的和谐关系。所以,建筑的存在感有时也在于各种极端的对比之中,旧与新、自然与人工、阳刚与阴柔等等。

所以,没有必要简单地去评价一座建筑,即便它拥有非常古怪的造型,即便它与周围环境格格不入。要知道,每个人不同的幸福观导致了新建筑实在无法得到所有人的一致认同。就像很少有人去批判几百年前已经建成的不同时代的建筑之间的关系是否恰当,这在一定程度上说明了建筑存在感的建立需要时间来磨合,只有经历时间考验的建筑才算得上真正的存在。

图注:

图片的注释见图片文件名。

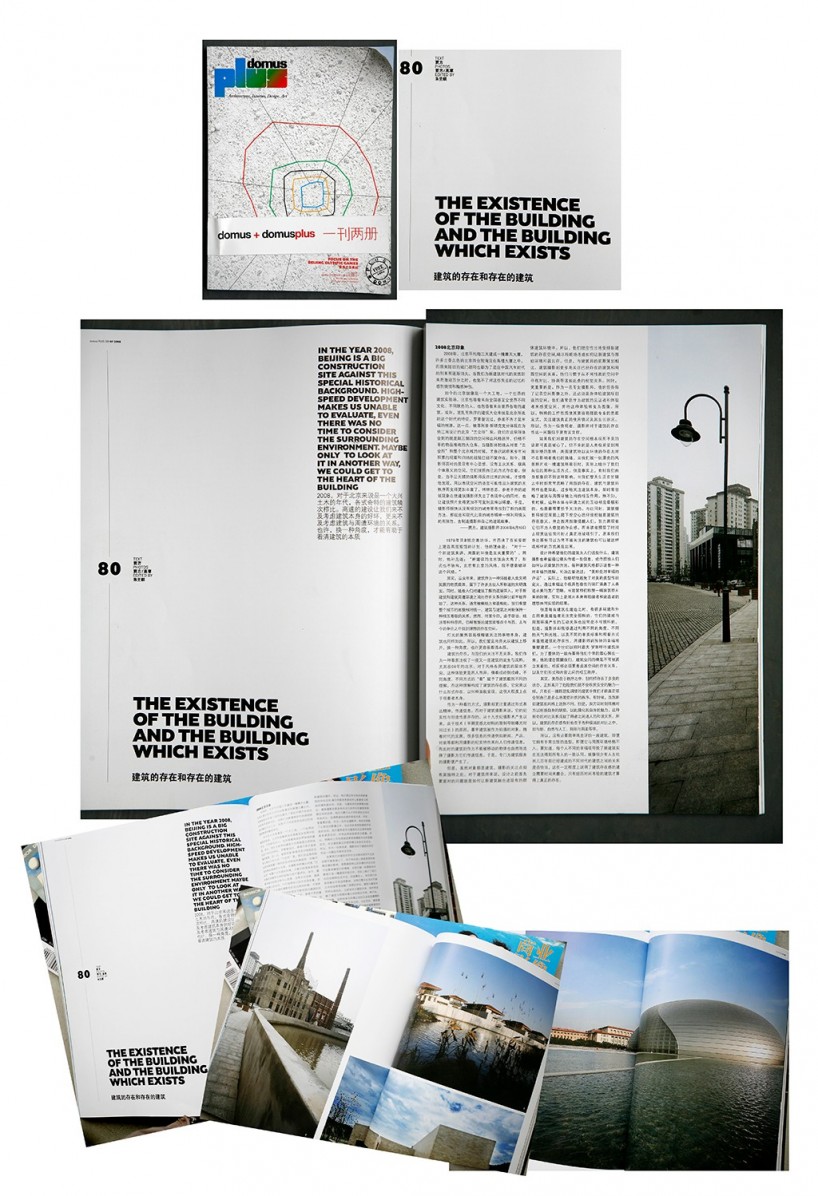

2008北京城印象

北京每三天建成一幢摩天大厦,许多古香古色的北京四合院被淹没在高楼大厦之中,而原来陈旧的城门胡同也都由于交通为适应中国汽车时代的到来而消失,当我们为这些失去的记忆而感到惋惜和黯然神伤时,也在热议着新建筑新时代的突然到来而激动,当今的北京就像是大工地,一个世界的建筑实验场,北京包容着来自全国甚至全世界不同文化不同肤色的人,也包容着来自世界各地的建筑,杂乱无秩序的建筑大仓库就是北京所处的这个时代的特征,罗素说过参差不齐才是幸福的根源,这一点被飞利浦斯达科充分的体现在为俏江南花巨资在北京建造的蓝会所里,我们在蓝会所里所体会到的就是颠三倒四的空间和由风格迥异价格不菲的物品堆砌的大仓库。当摄影师把镜头对准蓝会所和整个北京城市,才意识到原来多年间积累的观看和归纳的经验已经不复存在,现在面对的是没有中心思想没有主次关系极具个体意义的个体,它们按照自己的方式存在着。当手足无措的摄影师反应过来的时候突然惊奇的发现他们表现空间语言的可能性因为建筑存在的无秩序而变的更加丰富了,林林总总,参差不齐的的建筑现象使建筑摄影师失去表现中心的同时也让建筑照片变的更加的不可复制难以琢磨。摄影师很快从没有规划的城市里寻找到了新的表现方法,那就是和现代北京的城市精神一样利用镜头的有限性,去制造摄影师自己的建筑故事。